🔻臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

筋膜の定義

筋組織に結びついている軟部結合組織を筋膜(muscle fasciae,myofacia)¹⁾と呼びます。

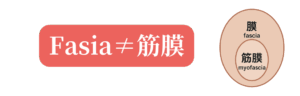

2007年の第1回国際筋膜研究学術大会では、固有の膜ともよばれている高密度平面 組織シート(中隔、関節包、腱膜、臓器包、支帯)だけでなく、靱帯と腱の形でのこのネットワークの局所高密度化したものも含む、浅筋膜や筋内膜のようなより柔らかい膠原繊維性結合組織を含む²⁾とされます(図1)。

図1 Fasiaの概念と定義

Fasciaの2つの定義

2015年の筋膜研究会議(Fasia Research Congress)³⁾では、FasiaをA Fascia(形態)とfascia system(機能)に分類しています(図2)。

図2 Fasciaの2つの定義

A Fascia(形態)は、皮膚の下に形成され、筋肉やその他の内臓を付着させ、包み、分離するための、解剖によって分離可能な結合組織の鞘(さや)、膜、あるいはその他の集合体とされます。

fascia system(機能)は、相互に作用し、関連し、依存し合う組織のネットワークであり、複雑な全体構造を形成し、すべてが協調して動作を遂行するために機能しているとされます。

皮膚・筋膜の層構造と役割

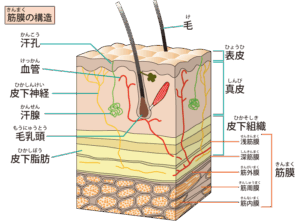

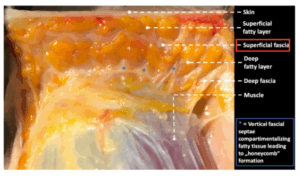

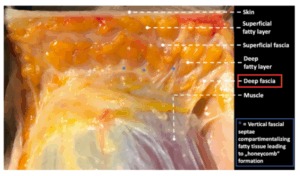

皮膚や皮下組織および筋膜は層構造を呈しています(図3)。

図3 皮膚・筋膜の層構造

皮膚は、表皮と真皮から構成される身体全体の表面を覆う最大の器官です。

皮下組織は、疎性結合組織と皮下脂肪を含みます。しばしば浅筋膜(superficial fascia)と同義とされます。

筋膜は、浅筋膜(superficial fascia)、深筋膜(deep fascia)、筋周膜(perimysium)、筋内膜(endomysium)に分けられます⁶⁾(図4)。

図4 筋膜の構造

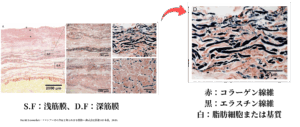

浅筋膜は、コラーゲン繊維(膠原繊維)とエラスチン線維(弾性繊維)を含む皮下疎性結合組織⁵⁾です(図5)。皮膚と深筋膜の間の滑走や熱に対する緩衝材としての役割⁴⁾があります。皮膚と深部組織の間の可動性(滑走性)を担います⁷⁾。脂肪層としてのファシア(pannicular fascia)とも呼ばれ、温度調節、血行、リンパの流れにも関係します²⁾。

図5 浅筋膜

8)より画像引用

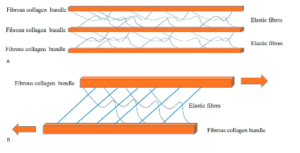

エラスチン線維は、コラーゲン束の間にある疎性結合組織内に存在し組織の弾性と復元力に関与しています(図6)。

図6 コラーゲン繊維とエラスチン線維

9)より画像引用

浅筋膜におけるコラーゲン繊維とエラスチン線維の割合⁷⁾は1:1で、エラスチン線維の割合は、深筋膜に比べて10倍多い⁹⁾とされます。

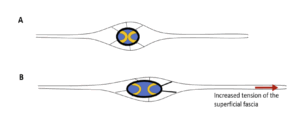

繊維化により浅筋膜の張力が異常に上昇することで、静脈の形を変形させ、静脈弁の閉鎖不全を招き、血液が逆流しやすくなり静脈瘤や浮腫、うっ血のリスクが上昇する⁷⁾とされます(図7)。

図7 浅筋膜の繊維化が静脈に及ぼす影響

7)より画像引用

深筋膜は、全身すべての筋を包む波状コラーゲン線維とエラスチン線維を含む疎性結合組織からなります⁵⁾(図8)。厚さ約1 mmの薄膜¹⁰⁾です。浅筋膜より厚くて、より硬く、力の伝達や筋肉の協調に適応している²⁾¹¹⁾とされます。血管・神経構造を支持し血管・神経構造を支持し固有受容や痛みの知覚にも関与する¹²⁾とされます。

図8 深筋膜

8)より画像引用

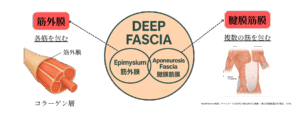

深筋膜は、筋外膜(epimysium) と腱膜筋膜(aponeurosis fascia)に分けられます(図9)。

図9 深筋膜の分類

筋外膜は、それぞれの筋肉を包み込んでいます。筋紡錘とゴルジ腱器官の間にある張力作用に直接関与しています。また、筋間中隔や腱膜と腱として深筋膜と結びつきます⁴⁾。筋外膜は筋束を束ねるだけでなく隣接筋の張力を伝える役割があると報告⁵⁾されています。

腱膜筋膜は、含まれる弾性繊維は全体の1%未満であり張力をそのまま伝達できる¹⁾とされます。

筋周膜は、いくつかの筋繊維が集まった筋束を覆う筋膜です。筋周膜は、筋の作用する長さ以上に伸長された状況下では高張力剛性を示し、張力の大きな力を伝達する¹⁾とされています。また、固有受容器が豊富に存在しヒアルロン酸も豊富に含まれており様々な筋繊維の間の滑走を助けている⁶⁾とされます。

筋内膜は、3つの異なった構造があります。その役割は、筋束内の力の伝達を調整し、繊維を統一組織内に保っておくために、隣接繊維としっかりと接合します¹⁾。また、個々の筋線維をそれぞれ分離する役割があり、筋収縮の際の自律した滑走を可能にし、筋と血管間での代謝交換を調整する⁶⁾とされます。

筋膜の組織学的構成

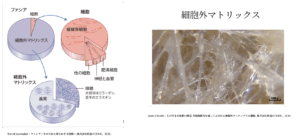

筋膜は、細胞(主に線維芽細胞)と細胞外マトリックス(線維と基質)で構成されます(図10、11)。

図10 筋膜の組織学的構成

図11 筋膜の線維と基質

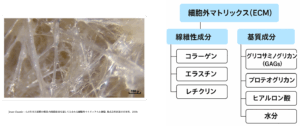

細胞外マトリックス(図12)は、筋膜の粘弾性を構成し、その90%が水で構成される²⁾と推定されています。また、ヒアルロン酸がコラーゲンとエラスチンの潤滑剤となります。

図12 細胞外マトリックス

ヒアルロン酸の高分子量と水中での絡まり構造形成が関節潤滑・衝撃吸収・細胞移動といった生理機能を支える粘弾性の源となります。不動や体液の動きの減少によってヒアルロン酸が局所に蓄積し基質の粘度を上昇させることで、滑走性が低下する¹³⁾とされます。

ヒアルロン酸(HA)濃度が上昇する原因には、不動、水分代謝の低下、炎症、加齢が挙げられています。生理的pH(約7.4)では、最も安定した粘弾性特性を示す¹³⁾とされ、また温まったファシアは、粘性を低下させ、滑走性と可動性を高める²⁾とされます。