🔻臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

結帯動作の制限因子

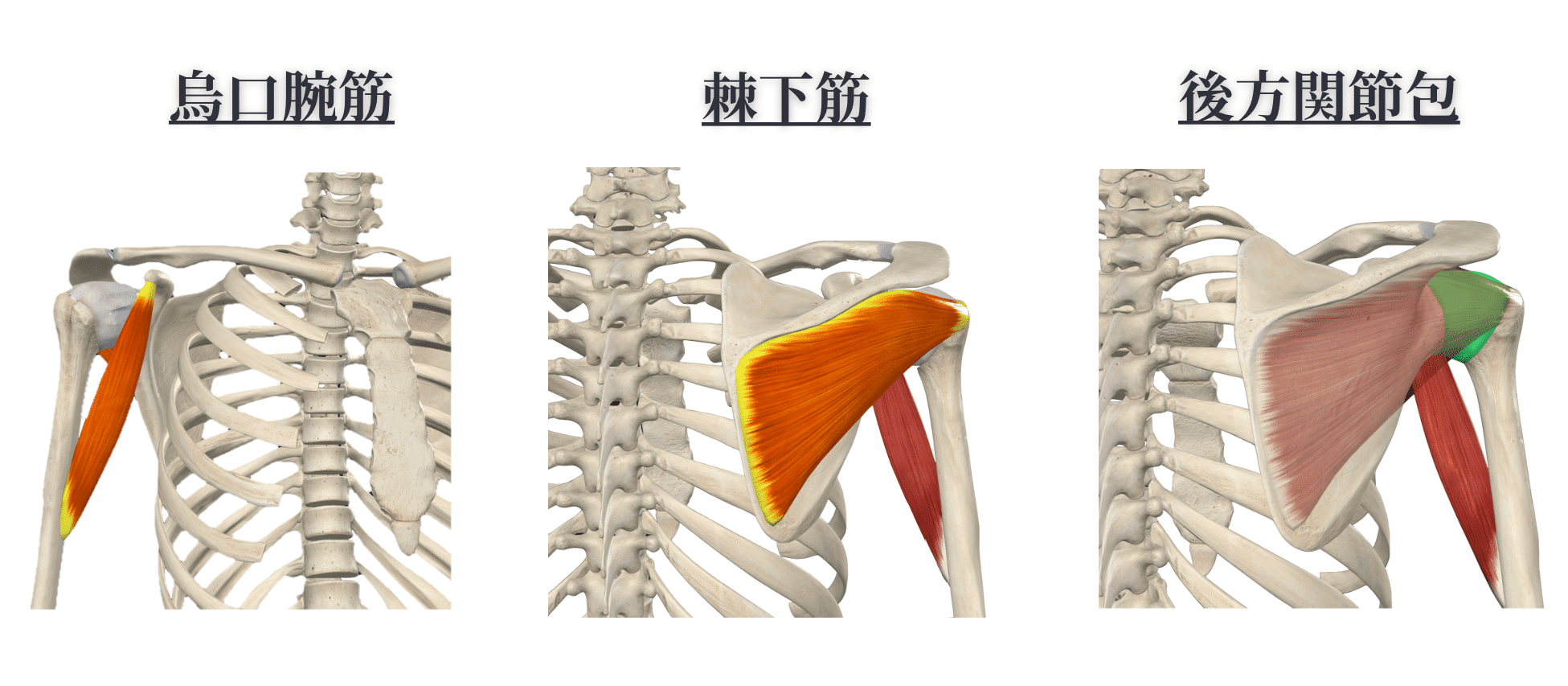

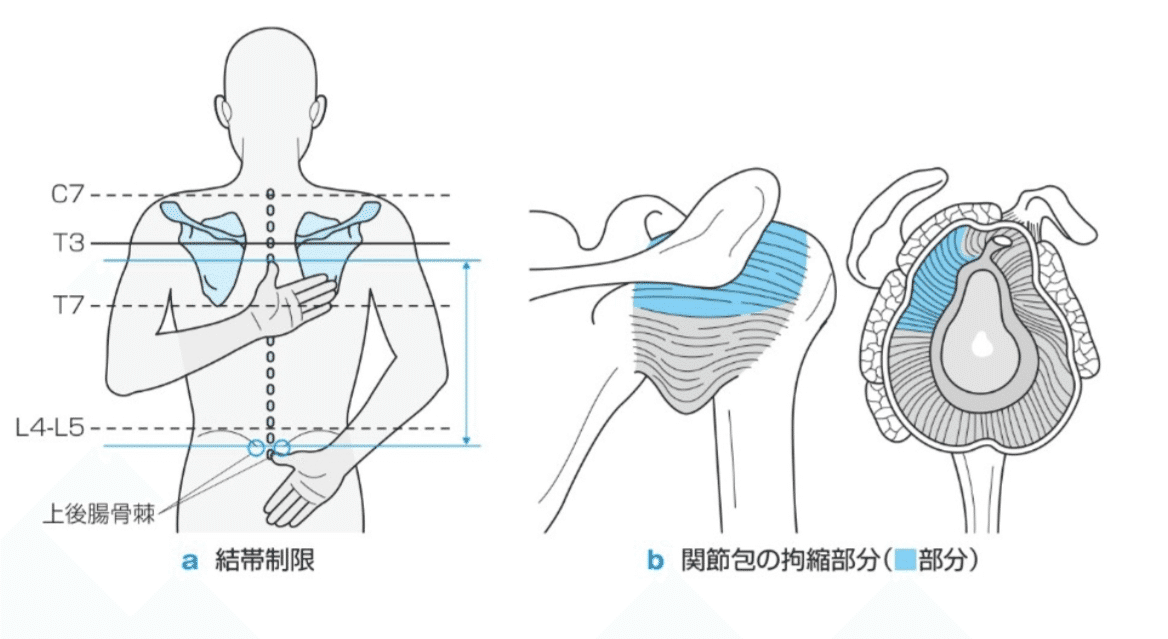

結帯動作の制限因子¹⁾²⁾³⁾には、棘下筋、烏口腕筋、後方および上方関節包が挙げられています(図1、2)。

図1 結帯動作制限因子として報告されている組織

図2 結帯動作の制限因子

3)より画像引用

棘下筋の伸長を目的に、端座位にて健側で患側肘頭を把持し、その肢位より患側肩関節屈曲130°で水平内転方向へ30秒間持続伸張させた結果、第7頸椎棘突起~中指MP関節間距離(以下C7-MP)が短縮した⁴⁾との報告があります。

肩関節伸展・内旋方向への3分間のスタティックストレッチを行うことで、棘下筋の弾性率が低下し、かつ2nd内旋角度の拡大がみられた⁵⁾との報告があります。

また、肩関節伸展・内旋方向への30秒間のスタティックストレッチを行うことで、第7頸椎棘突起-母指先端の距離(以下C7-指尖)の変化率が有意に増大した⁶⁾との報告があります。

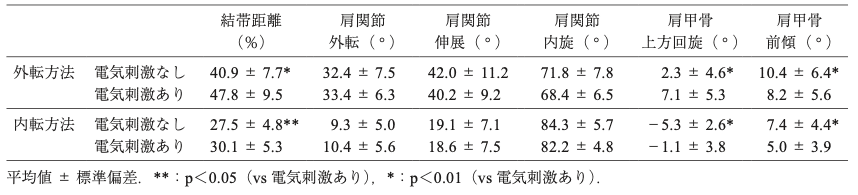

僧帽筋上部繊維に対する電気刺激を与えた結帯動作では、外転パターンおよび内転パターンにおいて結帯距離の延長、肩甲骨前傾角度減少、上方回旋角度増大を認め、僧帽筋上部繊維の筋緊張が結帯動作に影響を及ぼす⁷⁾と報告されています(図3)。

図3 結帯動作時の結帯距離および各関節角度結果

7)より画像引用

頭部固定による体幹前傾制限は上肢下垂位での肩甲骨前傾および下方回旋を小さく、胸骨後傾を大きくさせ、最大結帯位での指椎間距離を長くする⁸⁾と報告されています。

結帯動作時痛

結帯動作で前方の痛みが生じる場合は、肩甲上腕関節前方組織の関節内インピンジメント、後方に痛みが生じる場合は、後方組織の伸長による痛みが考えられる⁹⁾とされています。

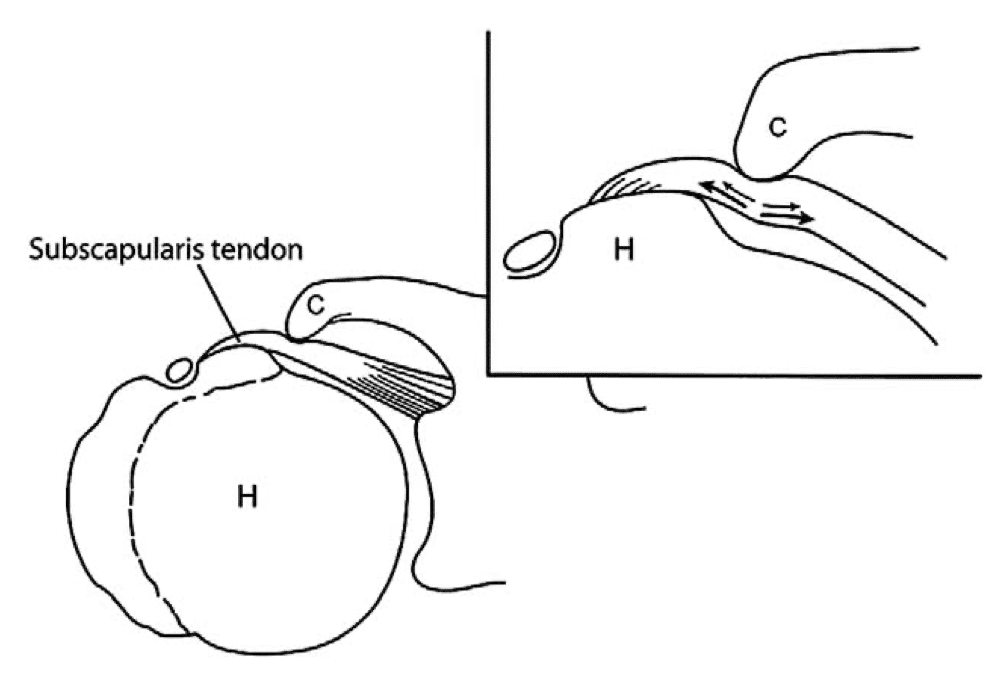

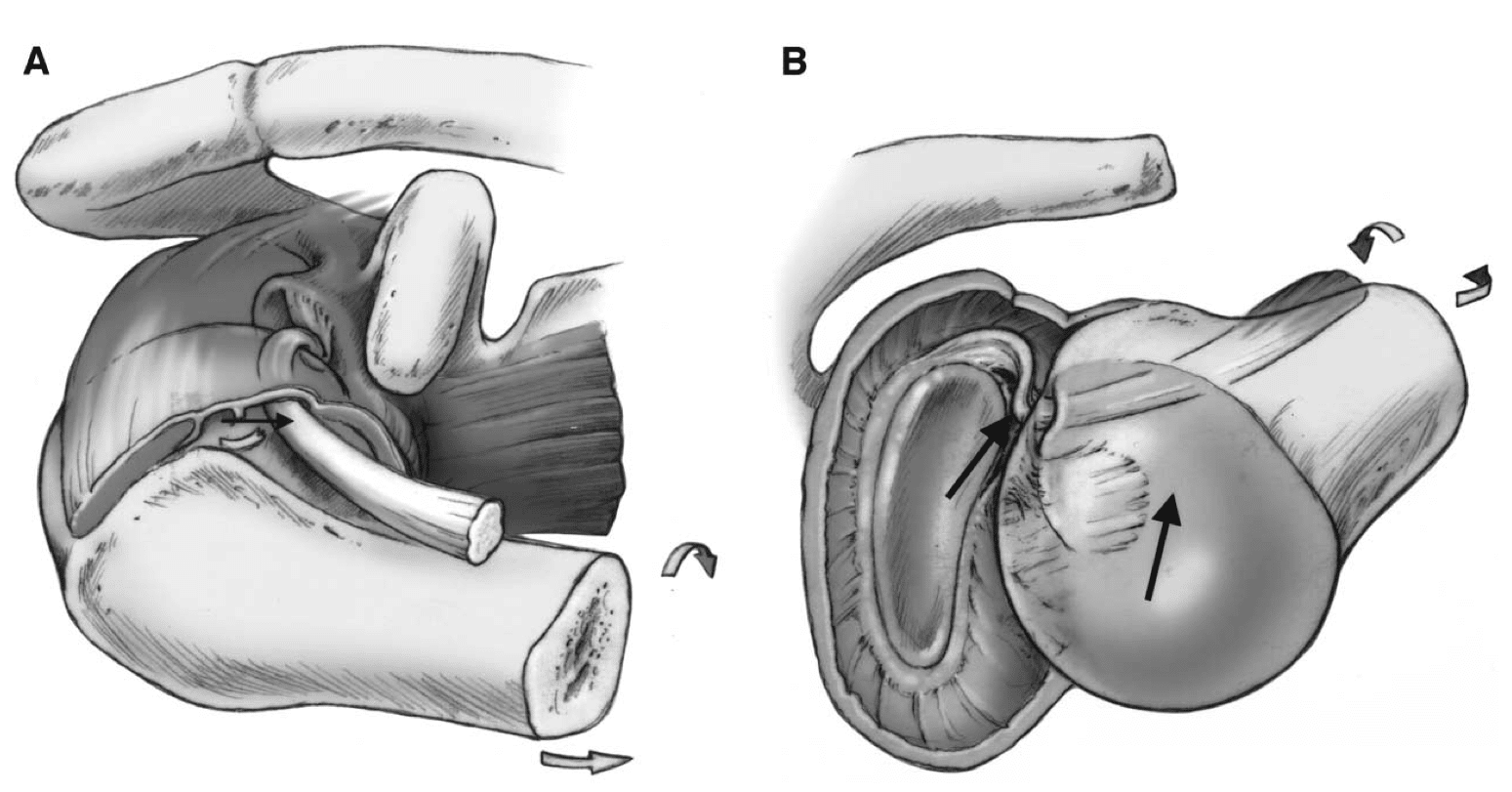

肩伸展位での内旋時で肩前方部痛を訴えることがあり、これは後上方組織の拘縮に伴う骨頭の偏位やpulley systemの破綻などによって生じる烏口突起下インピンジメント(図4)や前上方インターナルインピンジメント(図5)が原因である¹⁰⁾とされています。

図4 烏口突起下インピンジメント

11)より画像引用

図5 前上方インターナルインピンジメント

12)より画像引用

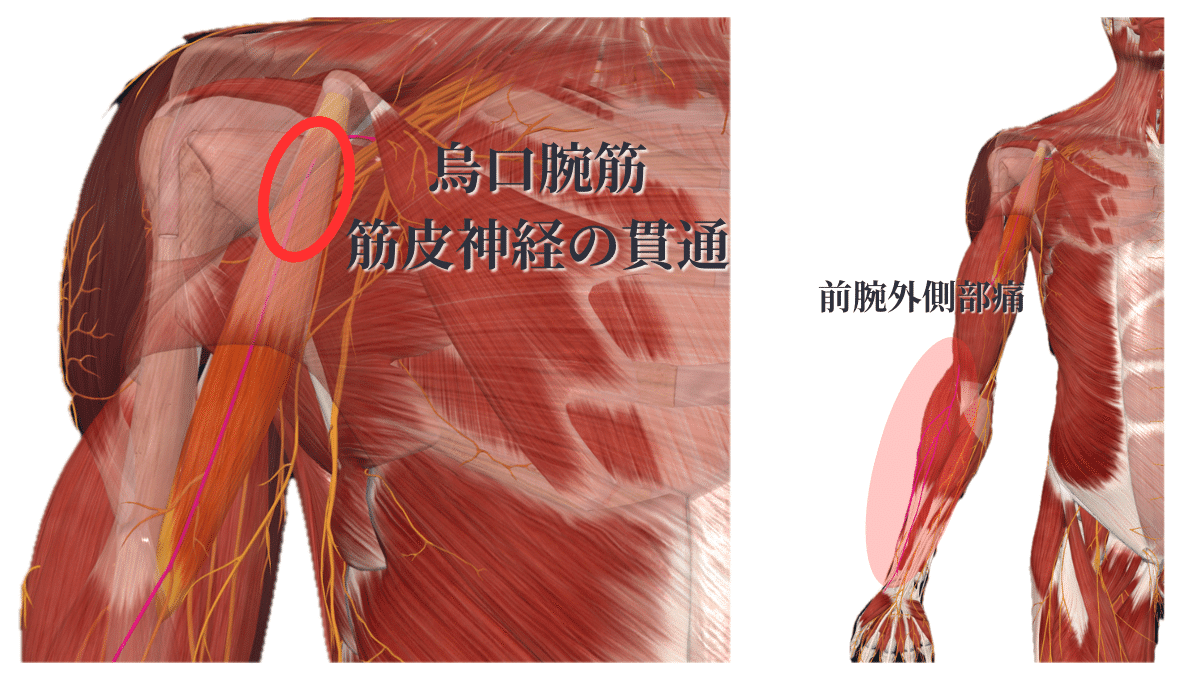

結帯動作を妨げる症状の一つに、動作時に生じる肘から前腕の外側部痛¹³⁾が挙げられています。前腕外側の皮膚知覚は、筋皮神経から分岐した前腕外側皮神経により支配されます。筋皮神経は烏口腕筋の近位1/3あたりから直接筋腹内に侵入し、貫通後に上腕二頭筋や上腕筋に分布するため、肩関節伸展に伴い、強く緊張するとともに絞扼との関連性が示唆される¹³⁾とされます(図6)。

図6 烏口腕筋と筋皮神経の走行

結帯動作の臨床評価

指椎間距離

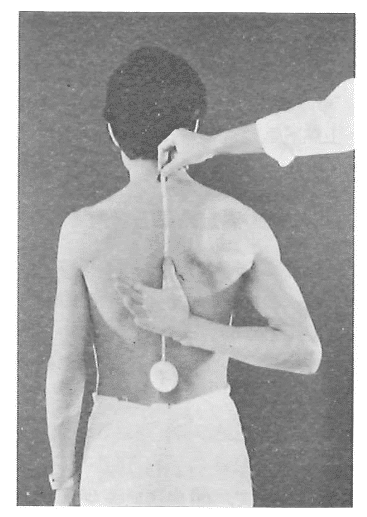

指椎間距離は、母指を同側の腰部下方から回し、脊柱に沿わし、上方に向かって第7頚椎棘突起から母指先端の間を何cmまで上げ得るかを測定します¹⁴⁾(図7)。

図7 指椎間距離の測定

14)より画像引用

1800人の測定調査¹⁴⁾によって、指椎間距離は年齢との相関関係が大であること、自動運動より他動運動でテストした方が距離は短いこと、男性よりも女性の方が距離が短いこと、利き手より非利き手の方が距離が短いことが明らかになっています。

肩関節第2肢位での内旋可動域および可動性評価

肩関節第2肢位内旋と伸展角度の低下が強いほど結帯動作が制限されている¹⁵⁾と報告されています。

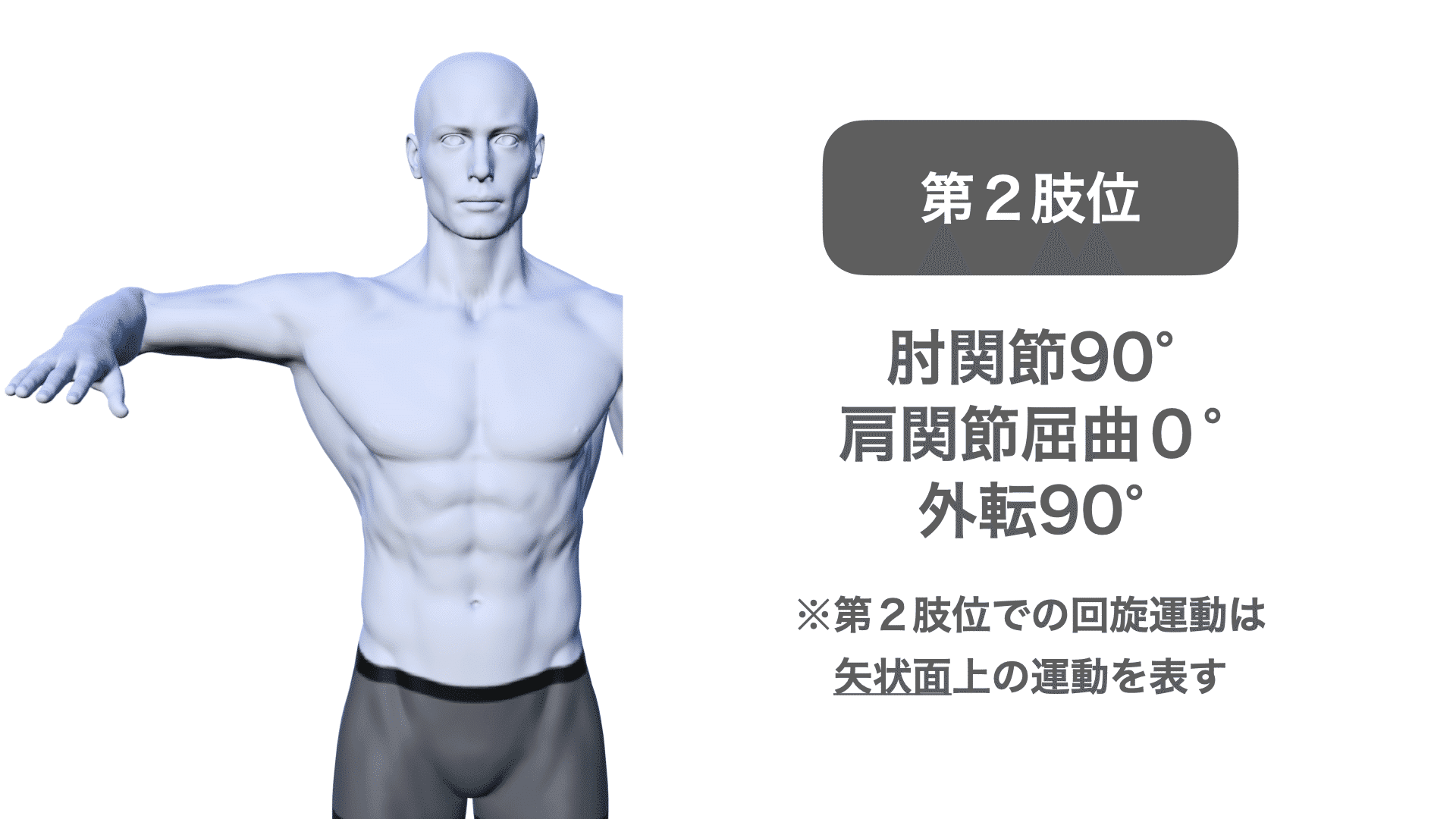

第2肢位は、肘関節90°、肩関節屈曲0°、外転90°の肢位です(図8)。

第2肢位での回旋運動は矢状面上の運動を表します。

図8 第2肢位(2ndポジション)

第2肢位での内旋の参考可動域は70°¹⁶⁾です。

【測定方法】

肩関節の第2肢位(肘関節90°、肩関節屈曲0°、外転90°、前腕回内外中間位)で他動的に内旋させます。最終域では、軽く押し込むことで関節の可動性を評価し、さらに左右差の比較を行います。

https://youtu.be/_vcCKg8gFnI

肩関節伸展可動域および可動性評価

肩関節伸展の参考可動域は50°¹⁶⁾です。

【測定方法】

肩関節を他動的に伸展させます。肩甲骨の固定により肩甲骨の前傾を抑制しながら、肩甲上腕関節の伸展を行うことができます。最終域では、軽く押し込むことで関節の可動性を評価し、さらに左右差の比較を行います。

https://youtu.be/m4qa_WXtNFk