🔻臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

足関節背屈可動域制限因子

外傷後や手術後に、足関節背屈可動域の改善を妨げている要因として、主に以下の4つが挙げられています。

・後方軟部組織の問題

・術後早期の炎症組織の主張や関節周辺浮腫の問題

・足関節背屈筋の収縮不全の問題

・前方インピンジメントに起因した疼痛の問題1)村野勇:足関節拘縮の評価と運動療法.株式会社運動と医学の出版社,2022.

さらに、足関節運動軸を変位させる原因として、以下が挙げられています。

1.距骨下関節内側部(脛骨内果下方後部)の短縮

2.屈筋支帯内側部または脛骨内果後方部(長母指屈筋腱・長指屈筋腱)の短縮

3.長腓骨筋ならびに前脛骨筋の短縮と過用

4.小指外転筋の過用と短縮

5.距骨下関節回外不安定性

6.踵腓靭帯の短縮2)大工谷新一. 足関節背屈制限に対する理学療法. 関西理学療法, 2006, 6: 21-26.

次項では、足関節背屈制限に対して各軟部組織や関節への選択的アプローチを具体的にご紹介します。

足関節背屈制限に対する選択的アプローチ

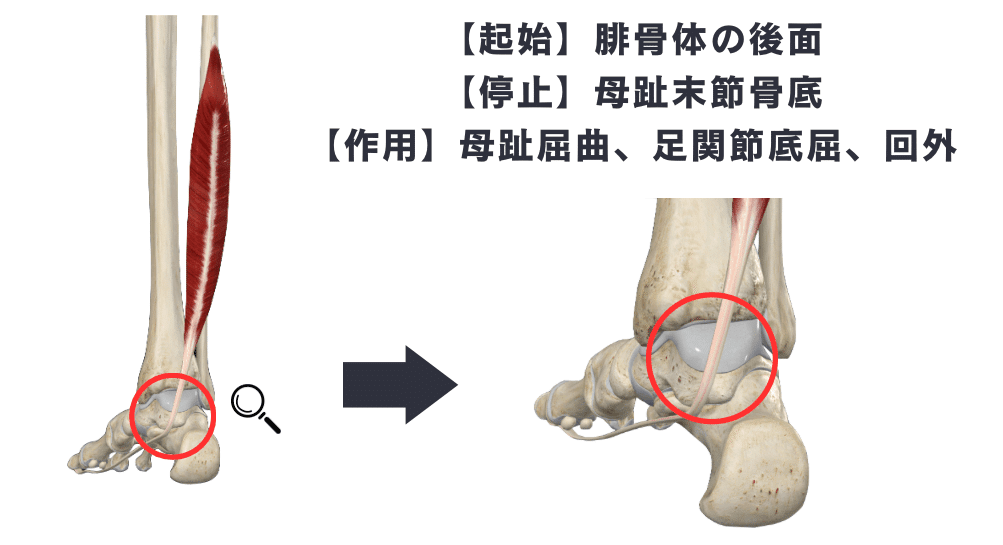

長母趾屈筋のアプローチ

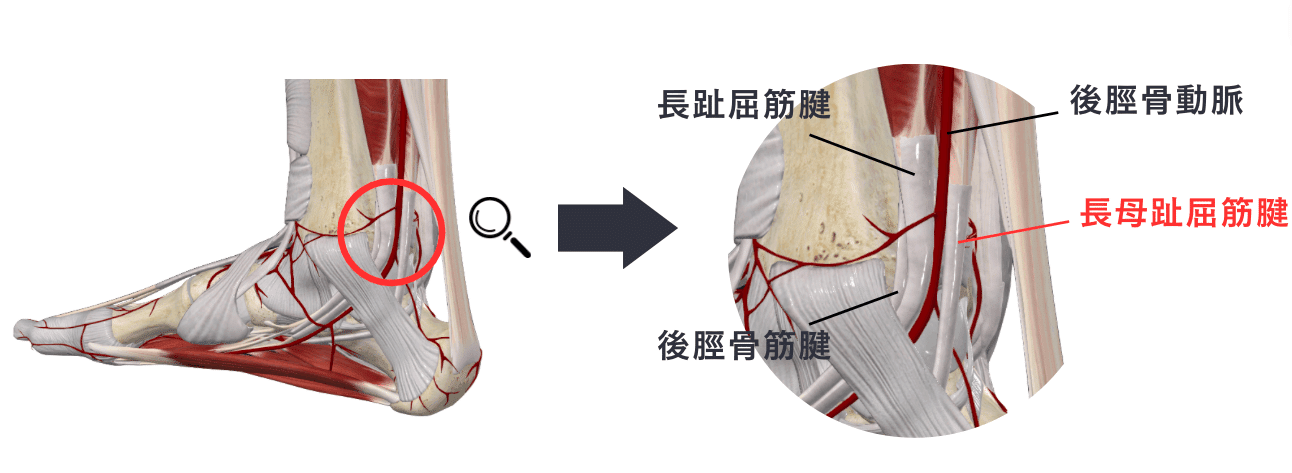

長母趾屈筋は、距骨の後内側を通過します(図1)。

図1 長母趾屈筋の解剖

長母趾屈筋の短縮によって足関節背屈時の距骨の後方滑りを制限されやすい³⁾とされています(図2)。

図2 長母趾屈筋の短縮による距骨後方滑りの制限

また、脛腓間の不安定性が認められる場合は、長母趾屈筋の緊張により背屈時に距骨前方あるいは外旋方向に偏位させ、脛腓間の離開が拡大する可能性が指摘⁴⁾されています。

【長母趾屈筋腱の触診】⁵⁾

長母趾屈筋腱は、後脛骨動脈の拍動を確認しその後方で、他動的に母趾を素早く伸展させることで緊張を触知できます(図3)。

図3 長母趾屈筋腱の位置(後脛骨動脈の後方)

🎥長母趾屈筋腱の触診

https://www.youtube.com/watch?v=Hpwc6HTj2BM

🎥長母趾屈筋の伸長操作とリラクゼーション

https://www.youtube.com/watch?v=hVg9GZ3IacE