今回ご紹介する書籍はこちらです!

オススメ度 [star45]

[/st-mybox]こんな方におすすめ

- スポーツリハビリテーションに必要な基礎知識から応用まで網羅的に学びたい

- スポーツ特性を理解し、起こしやすい障害に対するリハビリを学びたい

- 臨床ですぐに活かせる評価や具体的なアプローチを学びたい

- 運動器リハビリで疼痛の原因を評価できるセラピストになりたい

書籍の魅力と内容

『スポーツリハビリテーションの臨床』の一番の魅力は、スポーツ障害に対するリハビリだけでなく運動器全般の臨床場面で活用できる評価や具体的アプローチまで学べる点です。

臨床実践に特化した書籍と言えます。

教科書で知識は学んでいるけど、臨床に活かせていないと感じている方には、必見の書籍です!

この書籍で学ぶことができる例をご紹介します。

足底腱膜炎ー疼痛検査ー(p.172-179)

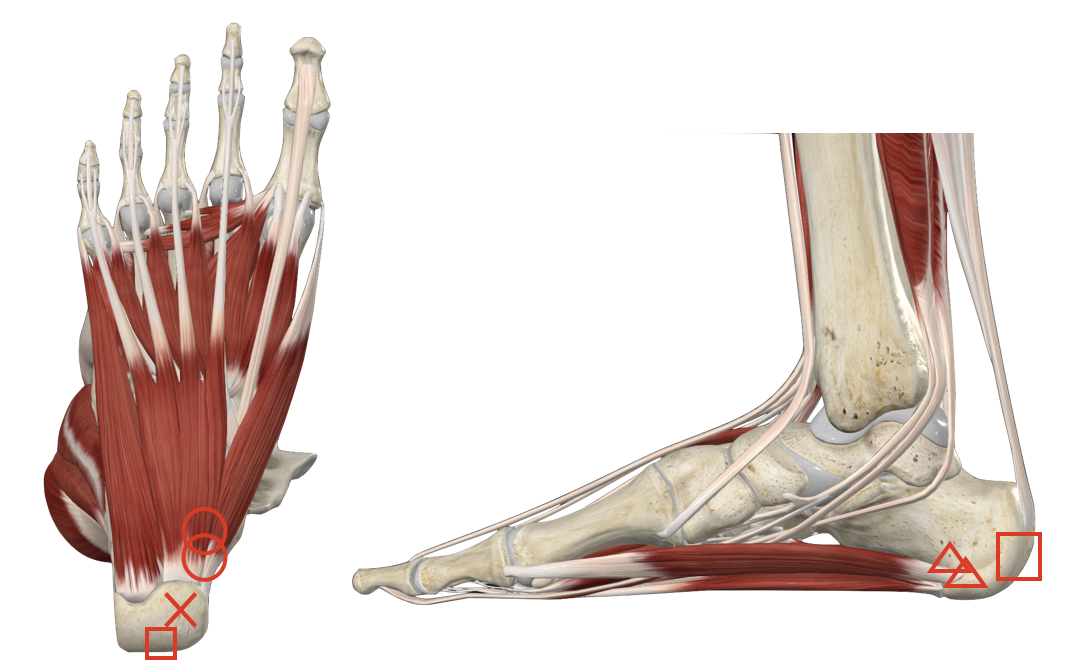

足底腱膜炎の疼痛部位は①足底腱膜の踵骨付着部の疼痛、②母趾外転筋付着部の疼痛、③踵部筋膜支帯の疼痛、④踵部脂肪体の疼痛の4つに分類¹⁾することができます(図1)。

図1 足底腱膜炎の圧痛

1)を参考に作成

(◯⇨足底腱膜付着部の疼痛、×⇨踵部脂肪体の疼痛、□⇨踵部筋膜支帯の疼痛、△⇨母趾外転筋付着部の疼痛)

①足底腱膜の踵骨付着部の疼痛は、扁平足で発症するパターンと凹足で発症するパターンがあるとされています。

②母趾外転筋付着部の疼痛は、外側アーチ低下による動作中、設置時に過剰な足部回内運動によって、母趾外転筋への過剰な伸長ストレスが生じることに起因するとされています。

③踵部筋膜支帯の疼痛は、ハムストリングス、下腿三頭筋、足底腱膜の連結する筋膜のタイトネスによって疼痛が生じるとされています。

④踵部脂肪体の疼痛は、足底筋膜付着部や踵部筋膜支帯の炎症の波及や、後方重心でのストップ動作の繰り返しなどを繰り返すことによって疼痛が生じるとされています。

書籍のレビュー

『スポーツリハビリテーションの臨床』で学べることとおすすめポイントをご紹介します。

✔️ スポーツリハビリテーションに必要な知識から臨床実践まで網羅的に学べる

✔️ スポーツ障害について関節別、競技別に学べる

✔️ 疼痛を引き起こす原因を具体的に学べる

[/st-mybox] [st-mybox title="書籍のおすすめポイント" fontawesome="fa-check-circle" color="#757575" bordercolor="#BDBDBD" bgcolor="#ffffff" borderwidth="2" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]- 臨床現場に即活かせるような内容と構成になっている

- 症状の発症メカニズムがチャート式で記載されているため、問題点を挙げやすい

- スポーツ以外の臨床現場でも即活用できる評価やアプローチが豊富に記載されている

学んだことを臨床現場にしっかりと落とし込みたい方は、検討してみてはいかがでしょうか?

今回ご紹介した書籍はこちら🔻

参考・引用文献

1)青木治人:スポーツリハビリテーションの臨床.株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナル,2019.

※この記事で使用している書籍画像は許諾の必要性がないことを出版社(株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナル)へ確認の上、使用しております。