立位前屈運動の動作分析の3ポイント

鈴木ら¹⁾は、適切な前屈運動に必要な因子として、以下の3点をあげています。

| 【適切な前屈運動に必要な因子】¹⁾ ①運動初期に起こる頭部前屈と胸椎屈曲 ②(頸椎・胸椎の動きに続いて起こる)腰椎屈曲と十分な骨盤前傾 ③ 前屈運動終末の骨盤前方並進運動 |

①運動初期に起こる頭部前屈と胸椎屈曲

脊柱全体の屈曲可動域を最大限にするには、頭頸部や胸椎の可動性も重要となります。前屈運動に頭頸部や胸椎も参加しているか(屈曲の動きがあるか)が観察ポイントになります。

②(頸椎・胸椎の動きに続いて起こる)腰椎屈曲と十分な骨盤前傾

体幹前屈運動では、腰椎前弯が平坦化するまで屈曲する¹⁾とされています。

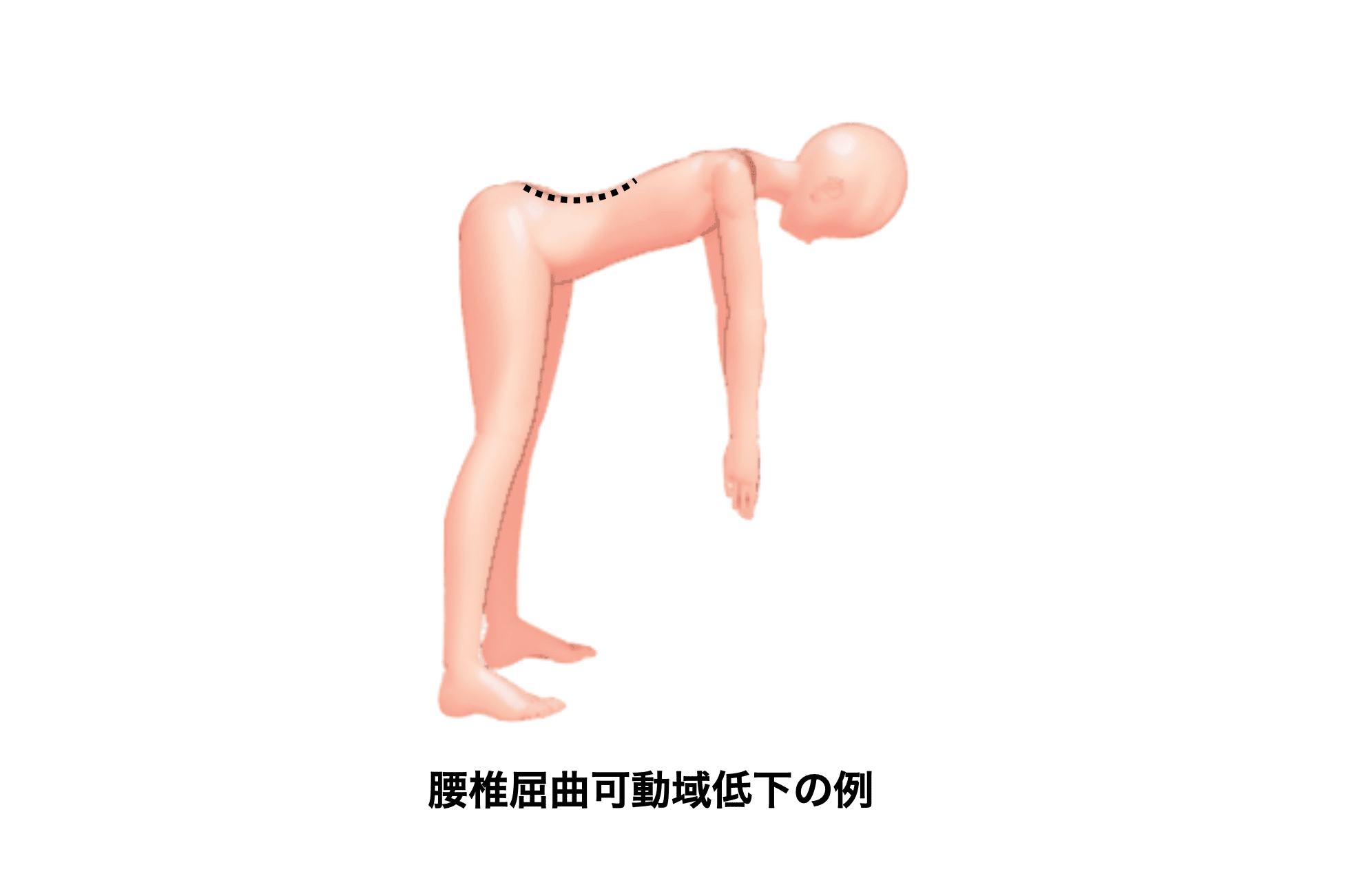

このことから、前屈最終域において腰椎前弯位を呈している例では、腰椎屈曲可動性が低下している可能性が示唆されます(図1)。

図1 前屈運動における腰椎屈曲可動域低下の例

③ 前屈運動終末の骨盤前方並進運動

前屈運動終末の前方並進運動では、後方靱帯系の機能、不必要なハムストリングス筋活動の抑制が重要であり、これには体幹下部の安定化機構が密接に関連している¹⁾と指摘されています。

立位前屈動作分析の実践と解説(動画)

以下は、3例の立位前屈運動動画と解説動画になります。

【実例①】

https://www.youtube.com/shorts/8oktN5hZC6Y

🔻運動パターンの解説🔻

https://www.youtube.com/watch?v=6SMUVgfolOo&t=1s

解説

頭頸部の屈曲が先行して起こり、続いて腰椎屈曲・骨盤前傾がみられます。骨盤後方並進運動を伴いながら前屈し、骨盤後方並進の終了付近から胸椎屈曲と上肢のリーチ動作が大きくみられます。一番の特徴は、前屈最終域付近での骨盤前方並進運動がほとんどみられていないことです。足関節底屈位で下肢の後方傾斜がみられることから、骨盤前傾が不十分であると考えられます。足関節背屈可動域制限やハムストリングスの過緊張、体幹下部の安定化機構の機能低下などが推察されます。

【実例②】