[st-kaiwa1]硬かったらとりあえず『ほぐす(マッサージ)』『伸ばす(ストレッチ)』をしていませんか?[/st-kaiwa1]

これは私自身が常日頃、そうならないように気をつけていることでもあります。

理学療法士がリハビリの一環として、マッサージやストレッチを行う場面は多いです。

ですが、硬いからという理由だけでとりあえずほぐす、伸ばすというのは専門職としての仕事とは言いがたいですよね。

やみくもなマッサージやストレッチは、時には、そのヒトが姿勢を保ったり、動くために必要としているストラテジー(戦略)を崩してしまう恐れだってあります。 (介入後に、患者さんのふらつきが増加してしまったといった経験はありませんか?)

では、ここからがとても大事です。

何をもってマッサージやストレッチを行うべきだと判断していますか?

その判断基準をお持ちでしょうか。

結論から先に述べますと、

[st-square-checkbox bgcolor="" bordercolor="" fontweight="" borderwidth="3"]

[/st-square-checkbox]

少し別の表現をすると、

[st-square-checkbox bgcolor="" bordercolor="" fontweight="" borderwidth="3"]

[/st-square-checkbox]

今回の記事では、

この場合は、筋肉をマッサージしたりストレッチした方が良いよね。

この場合は、ほぐしてしてしまうとそのヒトのストラテジーを崩してしまう可能性があるからやめておこう。

といった判断をする考え方を、私個人の見解を少し織り交ぜつつご紹介します。

(書籍や講演会の先生によって意見が割れることもあり、明確な正解はおそらく現状はありません。そのヒトのカラダに表れる反応を追うのも大切です)

[toc]

それでは、まずは今回のテーマで肝となる筋肉の長さと張力の関係の基礎から整理していきます。

筋肉の長さと張力の関係

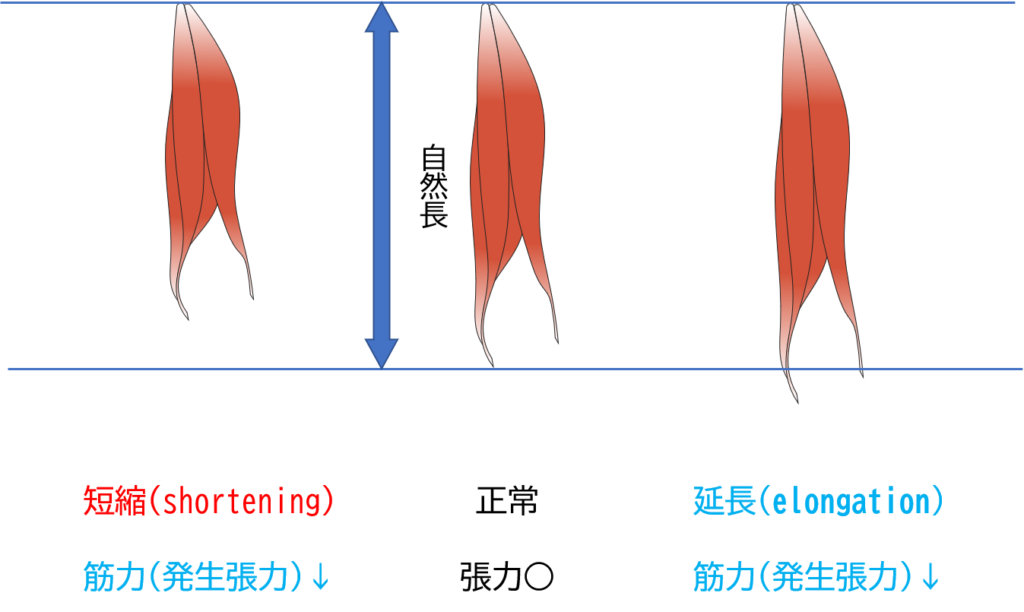

筋肉には、最も筋力(張力)を発揮しやすい自然長(静止長)1)があります。

自然長とは、筋肉が伸張もされていなければ、圧縮もされていない、本来の長さを保っている状態をさします。

筋肉はこの自然長から短縮しても、延長しても発生させる張力が減少1)します。

つまり、うまく筋力を発揮できない状態となります(図1参照)。

図1 筋肉の長さと発揮筋力(発生張力)の関係

これがマッサージやストレッチをした方がよいかどうかを判断する一つの手がかりとなります。

実際には、筋の長さのほかに、筋緊張や筋硬度、弾力性といった質的な情報も大切です。

例えば、

筋が延長した場合であっても、必ずしも伸びきってゆるゆるになる(低緊張)わけではありません。

筋が延長され、かつ過緊張や筋硬結を生じている例もよく見られます。

この例では、筋肉の弱化に対して、筋を延長しかつ緊張を高めることによって筋張力を保とうとする代償の可能性があります。 (筋にもたれかかることでカラダを支えているイメージです)

筋の延長は、elongation(伸張、延長)と表現されることがあります。

ピラティスの世界では、エクササイズの中で脊柱を上下方向に引き延ばし長く保つことをelongation2)と表現するようです。

一方で、elongationは筋や腱の過伸張によって機能不全を引き起こしている状態を指す場合もあります3)4)。

本記事では、筋肉の過伸張に伴い機能不全を起こしている状態をelongationと呼んでいきます。

※elongationと筋力の関係について知りたい方は下記の英文献を読んでみてください。

Achilles tendon rupture: Avoiding tendon Lengthening during Surgical repair and rehabilitation

筋肉が短縮している(shortening)場合には、筋機能の改善を目的としたストレッチは有用だと考えられます。

ですが、筋肉が延長して機能不全を起こしている(elongation)場合には、筋の過緊張や筋硬結があるからといって緩めるのは危険です。

姿勢とelongationの関係について

もう少しイメージしやすいように、下記の図2をご覧ください。

普段からこんな感じに立っているヒトがいるとします。 (実際はマイケルジャクソンでもむずかしい)

図2 極限まで前傾して姿勢を保持しているイメージ図

図2 極限まで前傾して姿勢を保持しているイメージ図

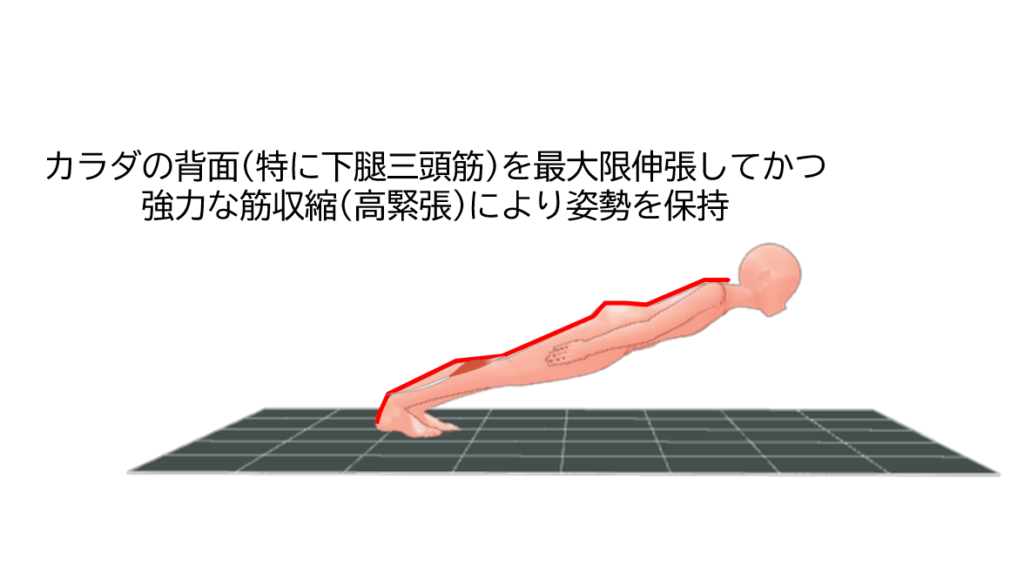

この姿勢は、カラダの背面(特に下腿三頭筋)を最大限伸張してかつ最大限に筋収縮することで保てていると想像してください(図3)。

図3 極限まで前傾して姿勢を保持しているイメージ図2

図3 極限まで前傾して姿勢を保持しているイメージ図2

普段からこの状態で立っているヒトに対して(もちろんいませんが)、下腿三頭筋が張っているからといって下のような緩める操作を加えるとどうなるでしょうか?

・・・倒れます。笑

これは極端すぎる例ですが、緩めてはいけない状態の筋肉もあるというのが伝わると幸いです。

もう一度言いますが、

elongationでは安易に筋肉を緩めてはいけません。

では、筋肉がelongationだとどうやって判断していけば良いでしょうか?

それは・・・

姿勢観察が大事なポイントになります。(筋肉自体の評価ももちろん大事)

姿勢観察からelongationを見つける

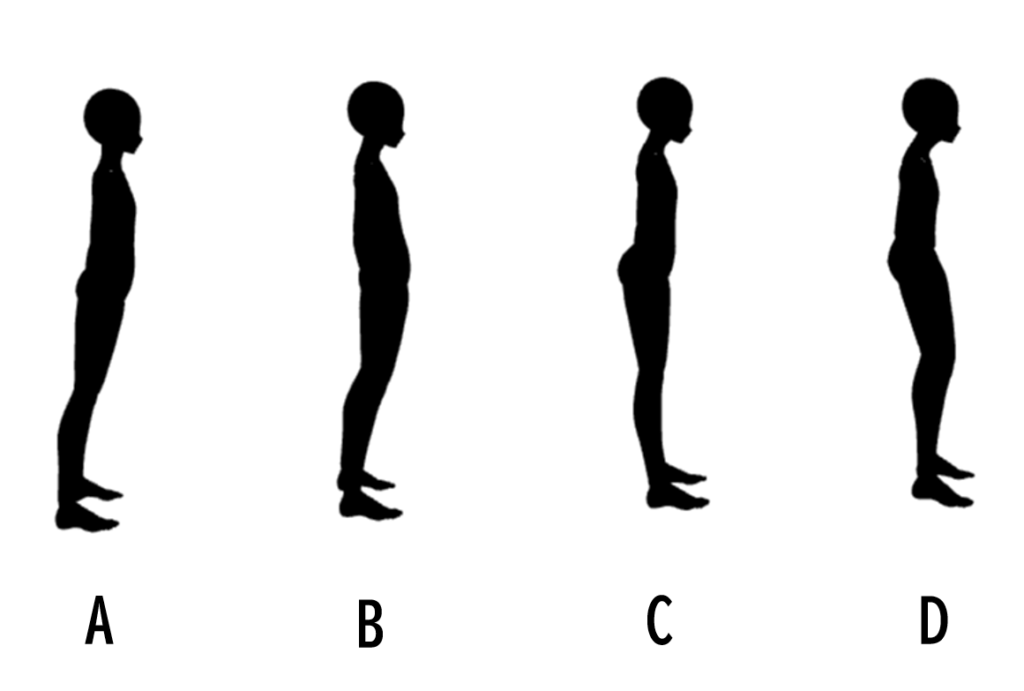

突然ですが、ここで質問です!

Question

この中で、ハムストリングスを伸張してはいけない(伸張するとストラテジーを崩す恐れがある)のはどれでしょうか?

答えは・・・

AとCです!

※実際は姿勢観察だけでなく、筋の長さテストをしたり、触察によって筋緊張の状態をチェックしたり、またバランス反応をみたりして統合的に評価していきます。

その理由について、A~Dまでのひとつひとつを取り上げて解説してみたいと思います。

A

【解説】 ロードシスと呼ばれる姿勢です。この姿勢は先ほどの極端な例(図2)と似た解釈をすることができます。重心位置が前方に偏位し、カラダの背面の筋張力で姿勢を保持しています。骨盤前傾(股関節屈曲)でかつ膝関節伸展位となっているため、ハムストリングスは伸張位(elongation)となっていることが推察されます。ハムストリングスのさらなる伸張はストラテジーを悪化させる恐れが考えられます。

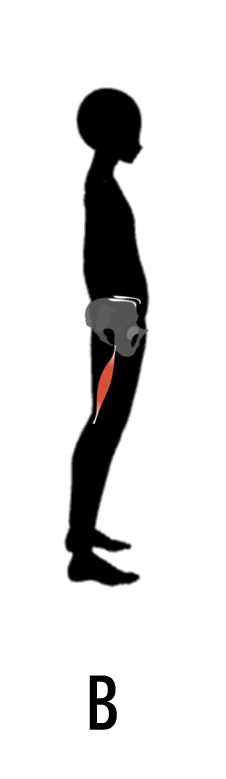

B

【解説】 スウェイバックと呼ばれる姿勢です。骨盤が前方に偏位し、かつ後傾(股関節は伸展)しているため股関節前面の腸腰筋がelongationを起こしている可能性があります。この姿勢では、ハムストリングスが短縮位となっているため、筋の長さテストで短縮が認められた場合は、ストレッチが有用だと考えられます。

C

【解説】 カイホロードシスと呼ばれる姿勢です。カラダの中心線(重心から床面に垂直に下ろした線)に対し骨盤が後方へ偏位し、かつ前傾(股関節は屈曲)しているため股関節後面の大殿筋やハムストリングスがelongationを起こしている可能性があります。ハムストリングスのさらなる伸張はストラテジーを悪化させる恐れが考えられます。股関節前面の腸腰筋は短縮している可能性があります。

D

【解説】 お年寄り特有の姿勢です。重心位置は後方に偏位しています。骨盤は後傾(股関節は屈曲)し、かつ膝関節屈曲位となっているためハムストリングスは短縮していると推察されます。お年寄りの場合は決して一概には言えませんが、ハムストリングスのストレッチにより各症状やストラテジーの改善が得られる場合もあります。

姿勢観察の他に、elongationを起こしていると判断する材料には、

・筋の長さテスト(筋短縮テスト)

・筋の質的評価(筋緊張、筋硬度、弾力性)

・外乱負荷に対するバランス反応、姿勢戦略の評価

などが挙げられます。

これらの評価結果を統合的に解釈して、elongationを起こしているのか、マッサージやストレッチするべきなのか、を判断していくことが大事になります。

ひとくちMEMO

理学療法業界の大先生の中には、筋のもたれかかり(elongation)に対してリラクゼーションを図ることで、結果的にストラテジーは改善するとおっしゃる先生もいます。 その理由として、筋のもたれかかりを解消することで、他の筋との協調が得られるようになる可能性を挙げていましたが、あくまで経験則とのことです。

いかがでしょうか。

硬かったら何でもかんでもマッサージやストレッチ

といった現状から抜け出したいセラピストが臨床を考えるいちきっかけになれたましたら幸いです。

まとめ

- 筋肉は安易にマッサージやストレッチをしてはいけない場合がある。

- elongationを起こしている筋肉へのマッサージやストレッチはストラテジーを崩してしまう可能性がある。

- elongationを見つけるポイントは姿勢観察にあり。伸張位で活動している筋肉には要注意。

参考・引用文献

1)奈良勲,他:筋力.医歯薬出版株式会社,2004.

2)杉直樹:ピラティスで言われるエロンゲーション.最終閲覧2021.1.2. https://www.naokisugi.net/entry/erongeshon

3)砂原正和, et al. アキレス腱縫合術後に elongation を呈した一症例についての考察. In: 理学療法学 Supplement Vol. 39 Suppl. No. 2 (第 47 回日本理学療法学術大会 抄録集). 公益社団法人 日本理学療法士協会, 2012. p. Cf1506-Cf1506.

4)井部光滋, et al. 伸筋腱 Zone3・4 損傷に対する早期運動療法について. 北海道整形外科外傷研究会会誌= The Journal of Hokkaido Orthopaedic Traumatology Association, 2009, 25: 28-32.

forPTの限定noteが大好評販売中!

毎月新作noteをお届けする読み放題プラン(定期購読)がオススメです。

ブログ記事の先行公開(パスワードあり)はこちら⏬⏬

歩行分析サロンへの入会はこちら⏬⏬

症例の歩行動画を通して動作分析スキルを極めたい方にオススメです。