🔻臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

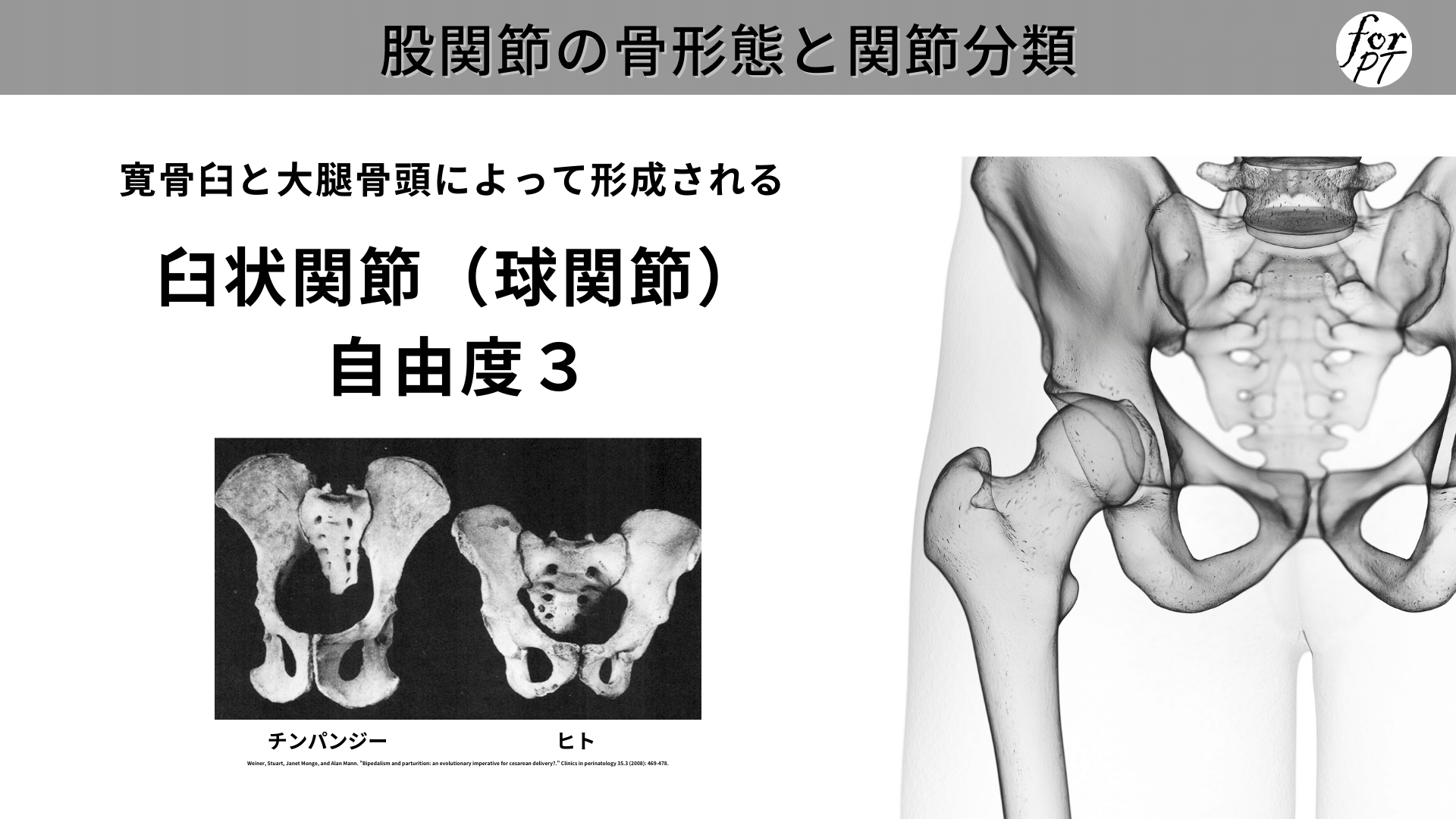

股関節の骨形態

股関節は、寛骨臼と大腿骨頭によって形成される臼状関節(球関節)で自由度3を有します(図1)。

図1 股関節の骨形態と関節分類

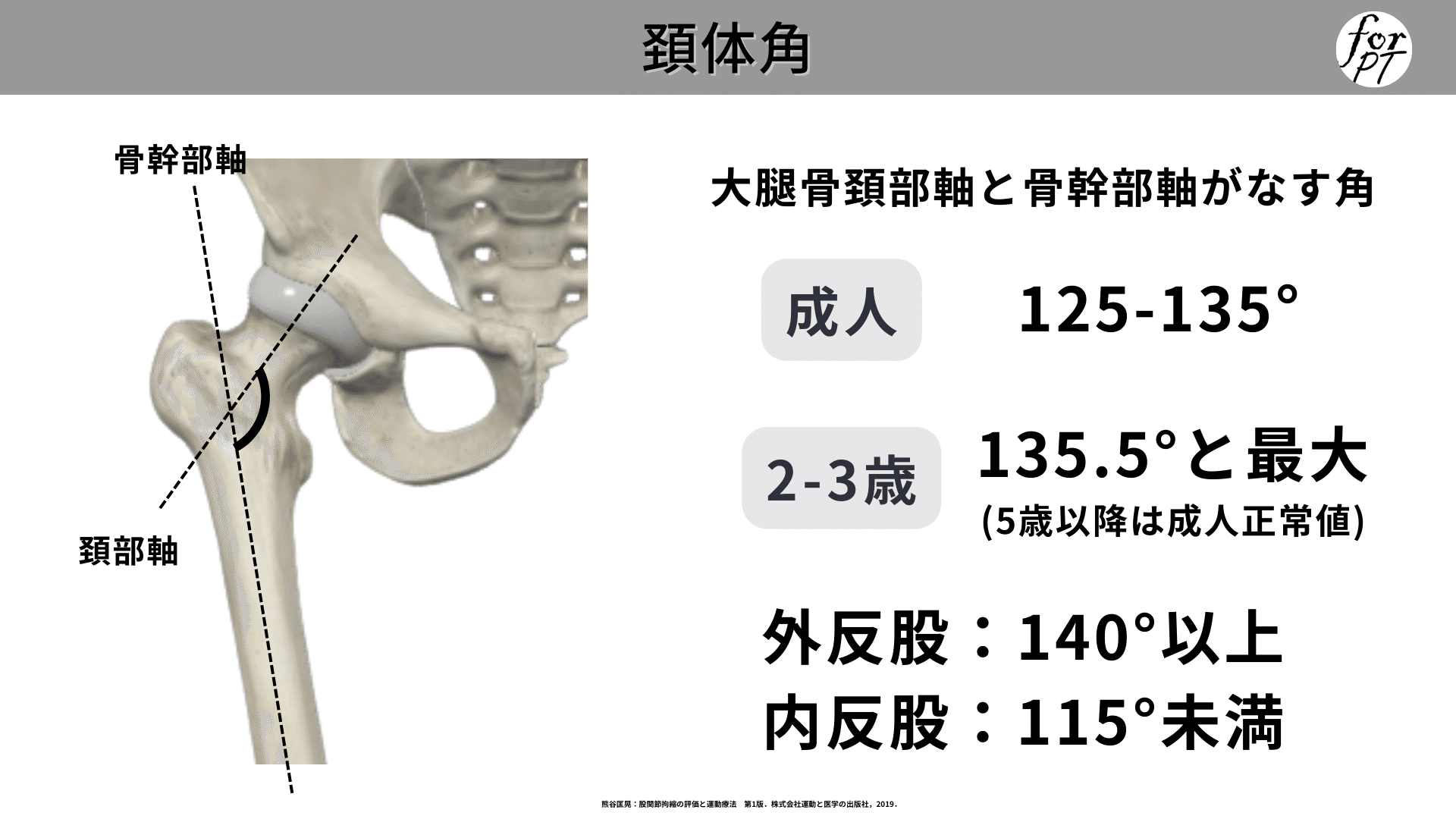

大腿骨の頸部軸と骨幹部軸がなす角度は、頚体角と呼ばれます(図2)。

図2 頚体角

頚体角¹⁾は、成人では125-135°で、2-3歳の時に135.5°と最大となり、5歳以降は成人正常値になるとされます。

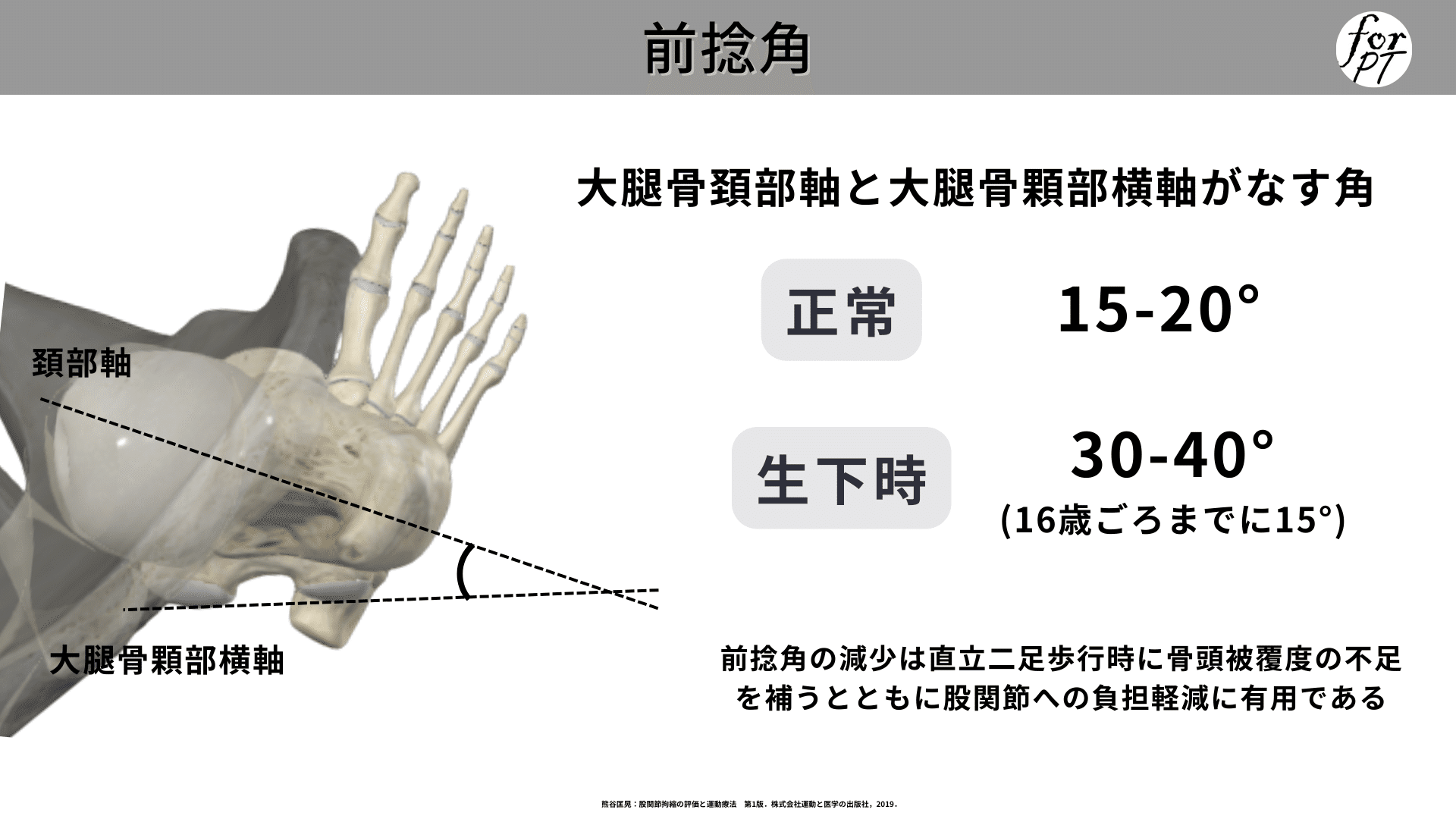

大腿骨の頚部軸と大腿骨顆部横軸がなす角は、前捻角と呼ばれます(図3)。

図3 前捻角

前捻角¹⁾は、正常では15-20°、生下時には30-40°で、16歳ごろまでに15°になります。この前捻角の減少は直立二足歩行時に骨頭被覆度の不足を補うとともに股関節への負担軽減に有用であるとされます。

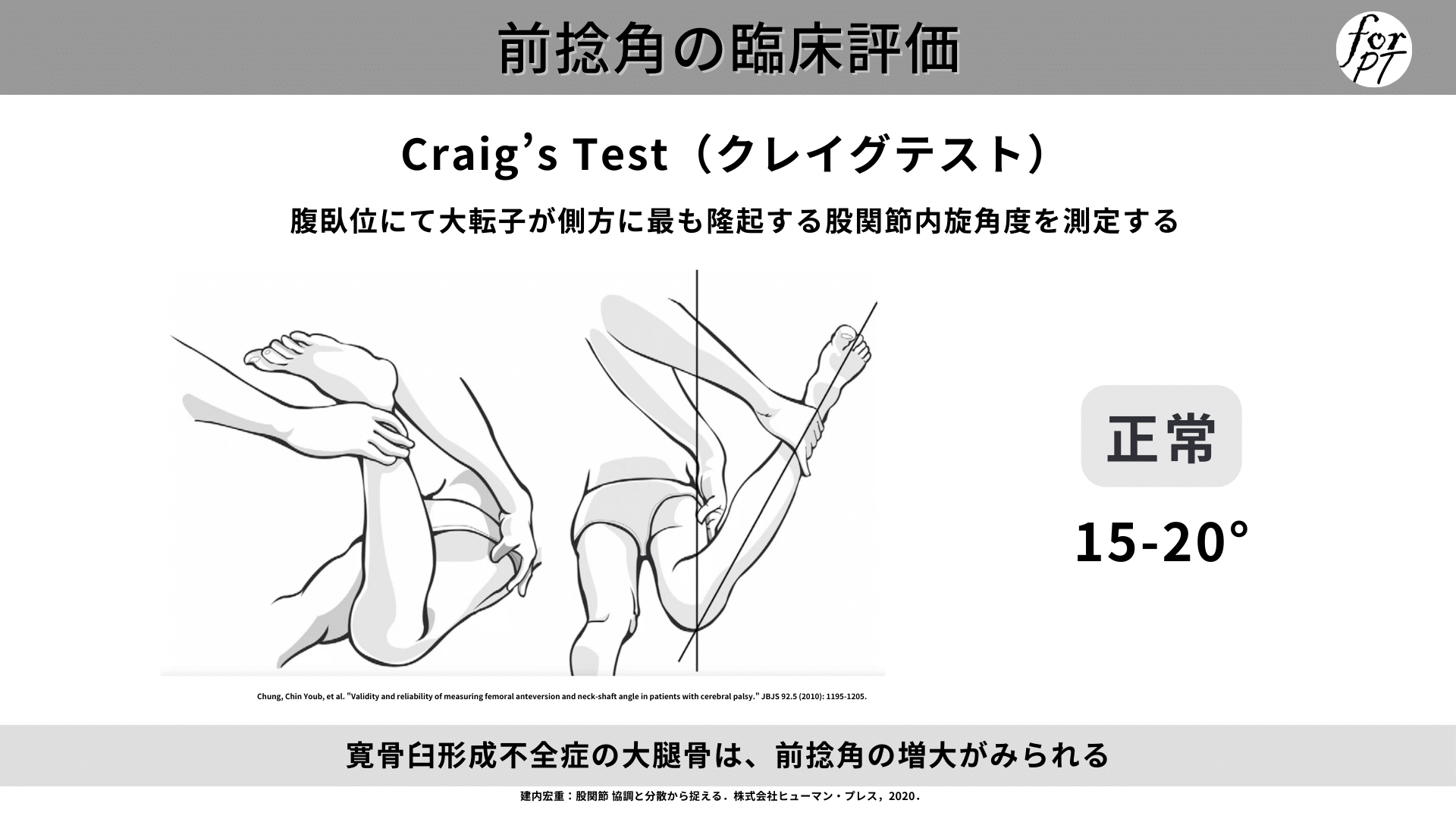

前捻角の臨床評価方法として、Craig’s Test(クレイグテスト)が挙げられます(図4)。

図4 Craig’s Test(クレイグテスト)

Craig’s Test(クレイグテスト)²⁾は、腹臥位にて大転子が側方に最も隆起する股関節内旋角度を測定します。正常は15-20°で、寛骨臼形成不全症の大腿骨は、前捻角の増大がみられる³⁾とされます。

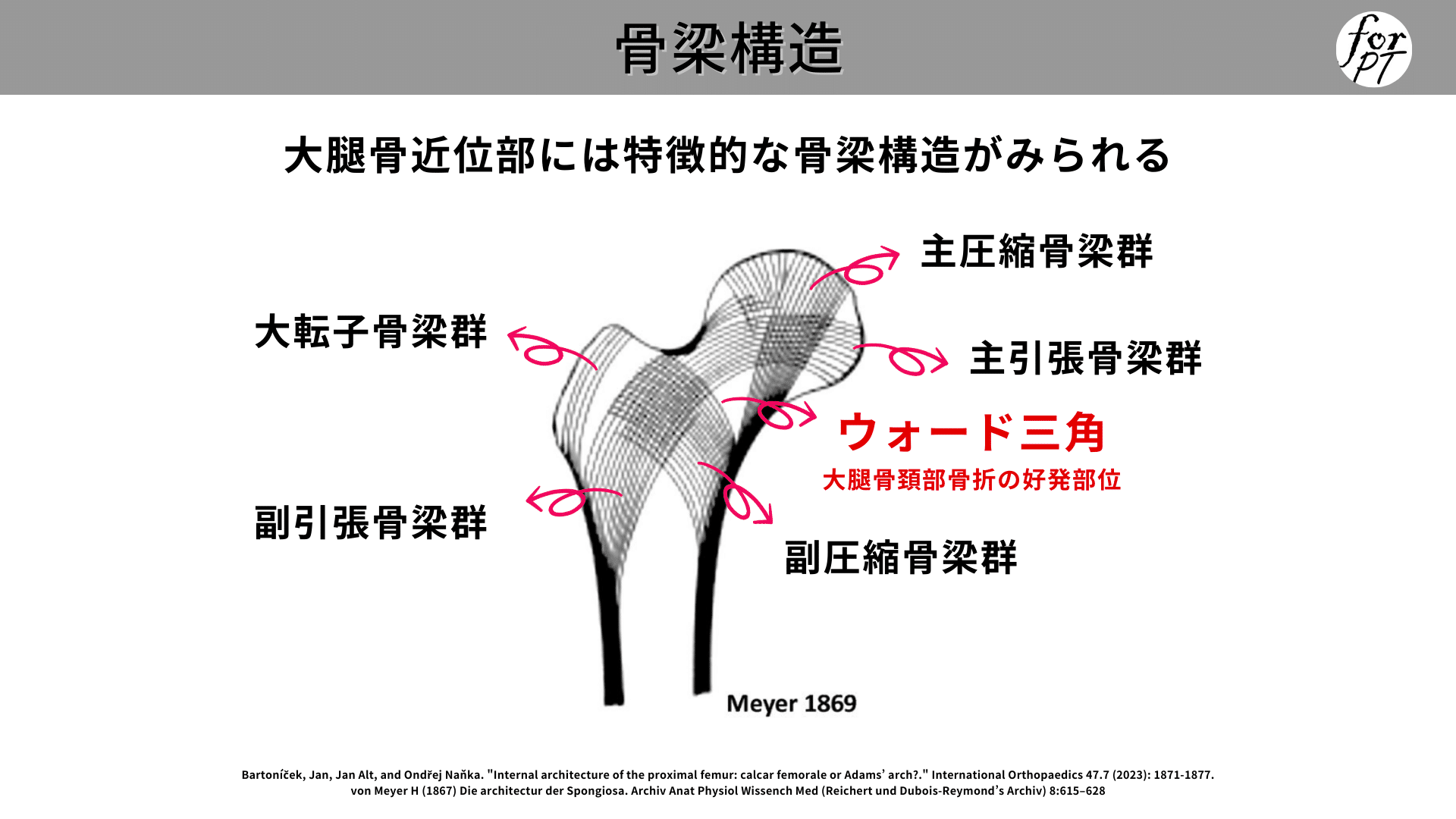

大腿骨近位部には特徴的な骨梁構造⁴⁾⁵⁾がみられます(図5)。

図5 大腿骨の骨梁構造

圧縮に強い骨梁である主圧縮骨梁群や副圧縮骨梁群、荷重が時に引張力に主引張骨梁群や副引張骨梁群、大転子に沿って形成される大転子骨梁群があります。

骨梁群が疎となるウォード三角は、大腿骨頚部骨折の好発部位とされます。

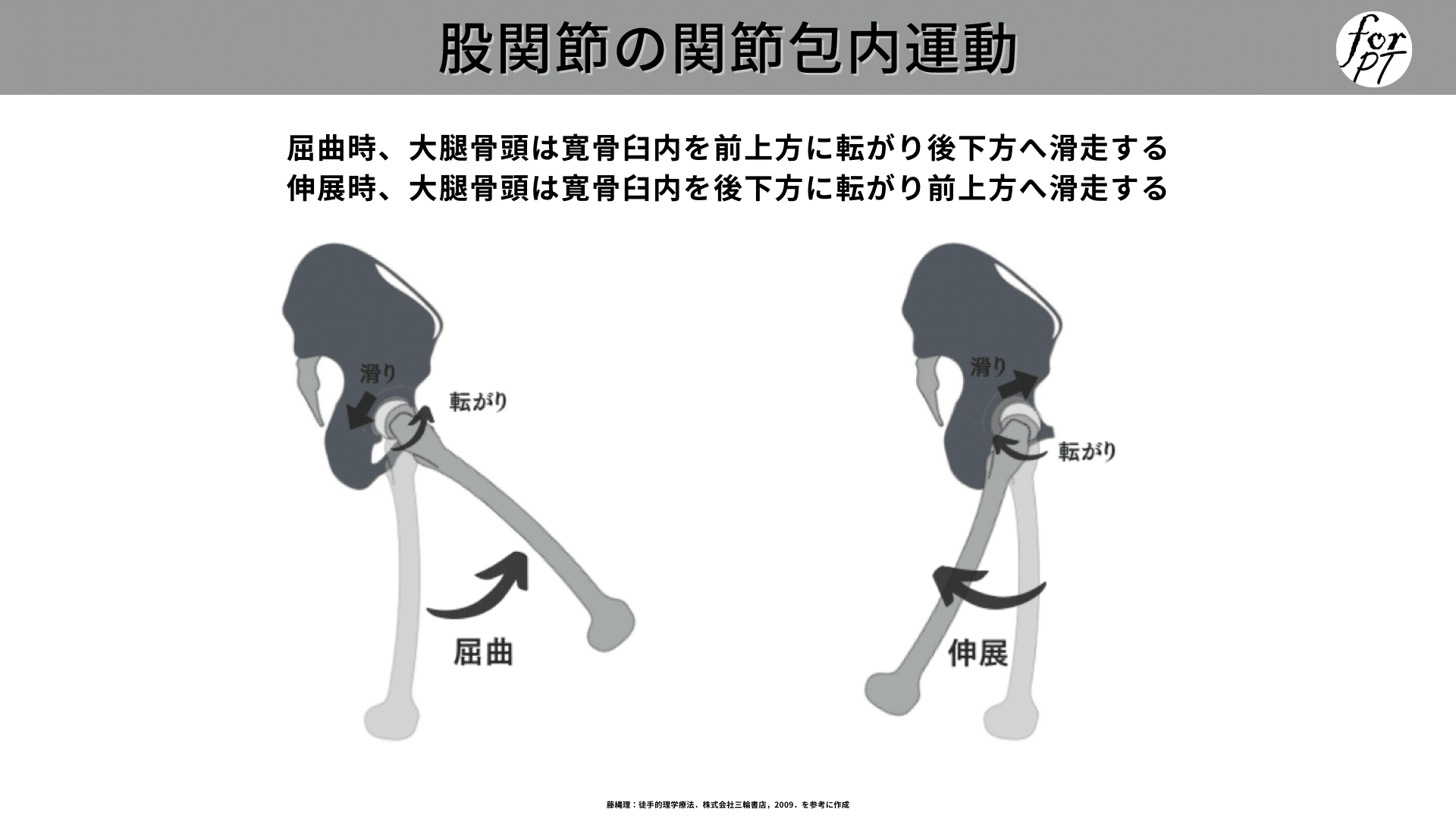

股関節の関節包内運動⁶⁾

屈曲時、大腿骨頭は寛骨臼内を前上方に転がり後下方へ滑走します(図6)。

伸展時、大腿骨頭は寛骨臼内を後下方に転がり前上方へ滑走します図6)。

図6 股関節屈曲および伸展の関節包内運動

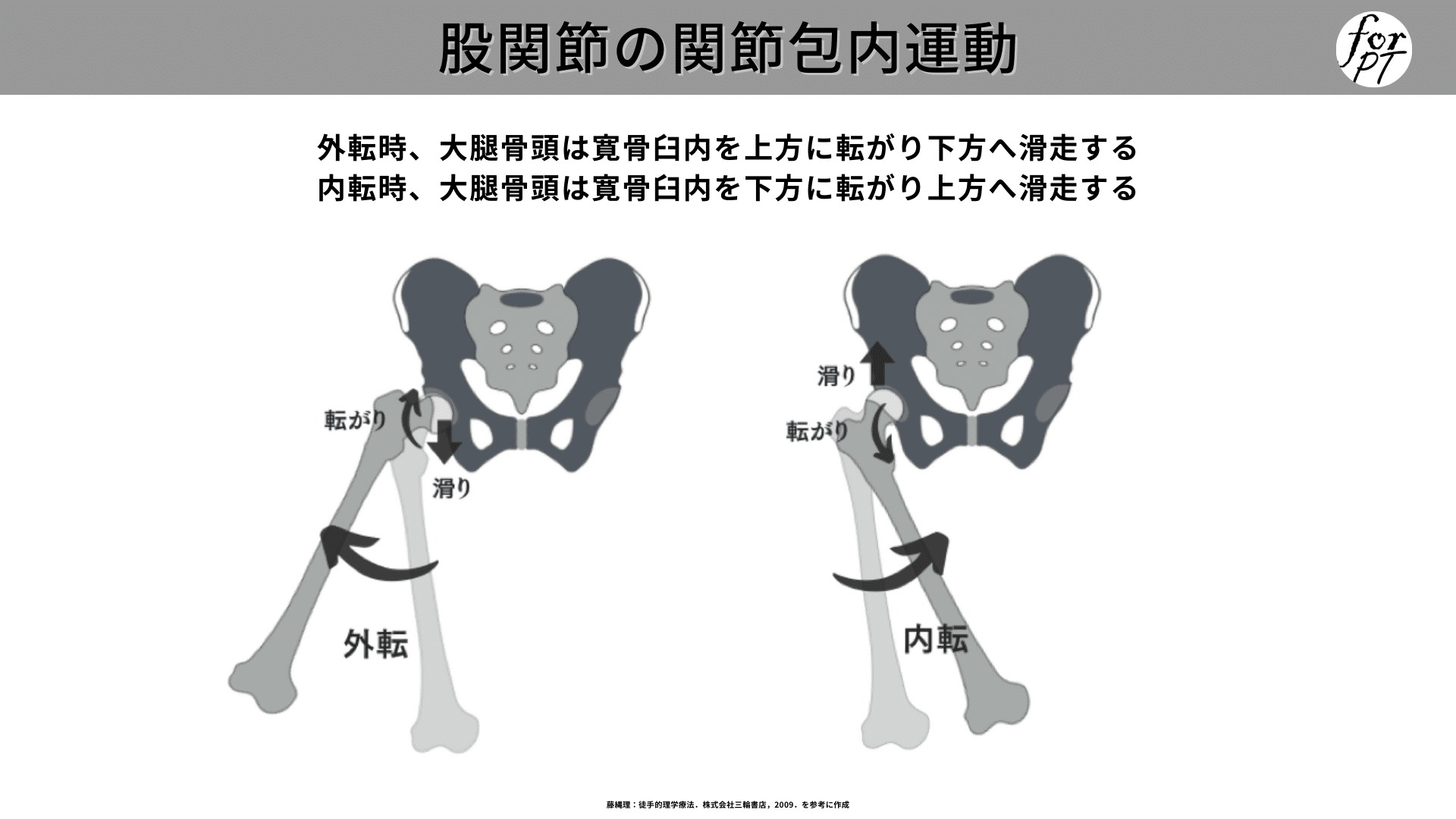

外転時、大腿骨頭は寛骨臼内を上方に転がり下方へ滑走します(図7)。

内転時、大腿骨頭は寛骨臼内を下方に転がり上方へ滑走します(図7)。

図7 股関節外転および内転の関節包内運動

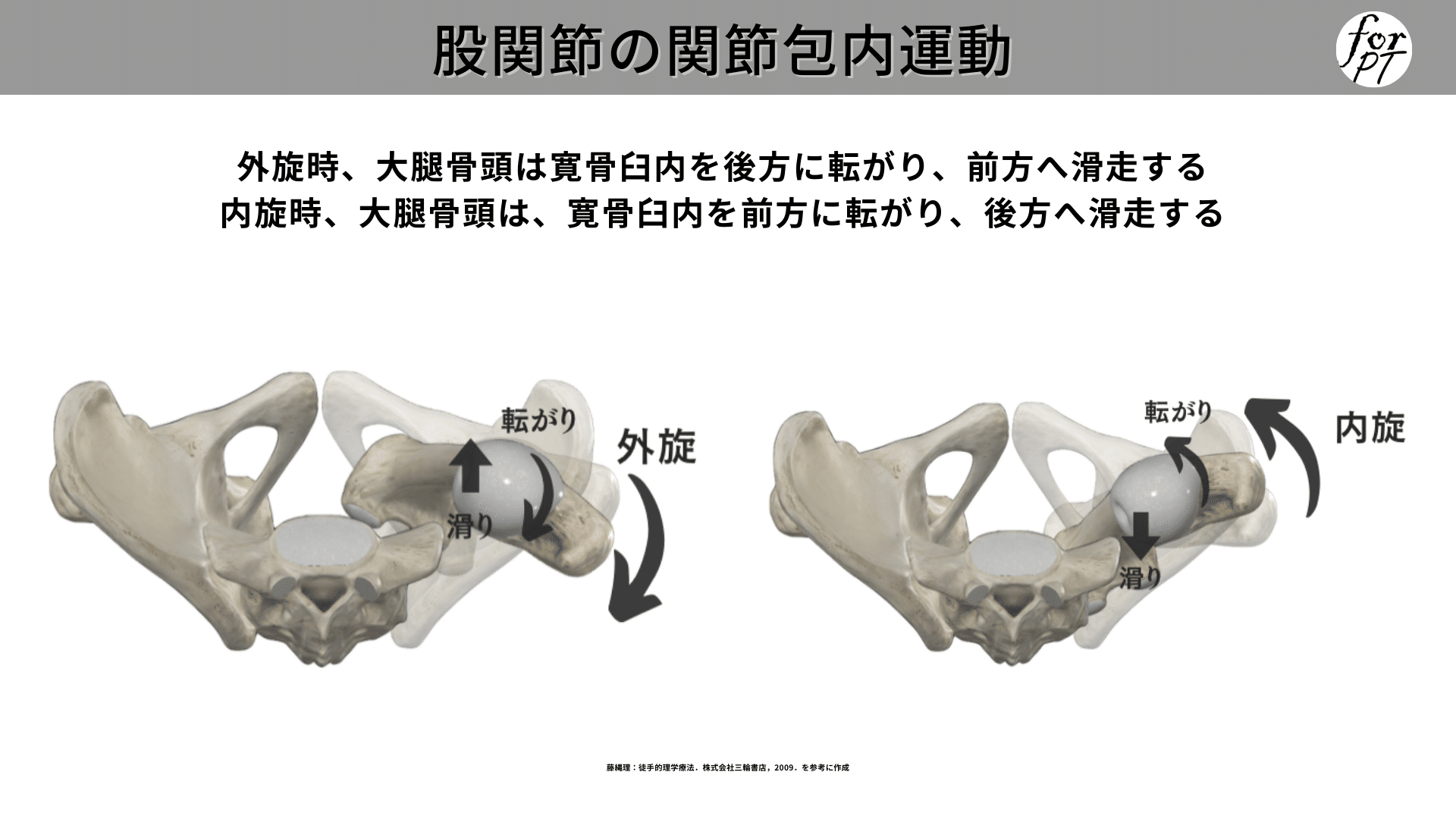

外旋時、大腿骨頭は寛骨臼内を後方に転がり、前方へ滑走します(図8)。内旋時、大腿骨頭は、寛骨臼内を前方に転がり、後方へ滑走します(図8)。

図8 股関節外旋および内旋の関節包内運動

股関節の緩みの肢位と締まりの肢位

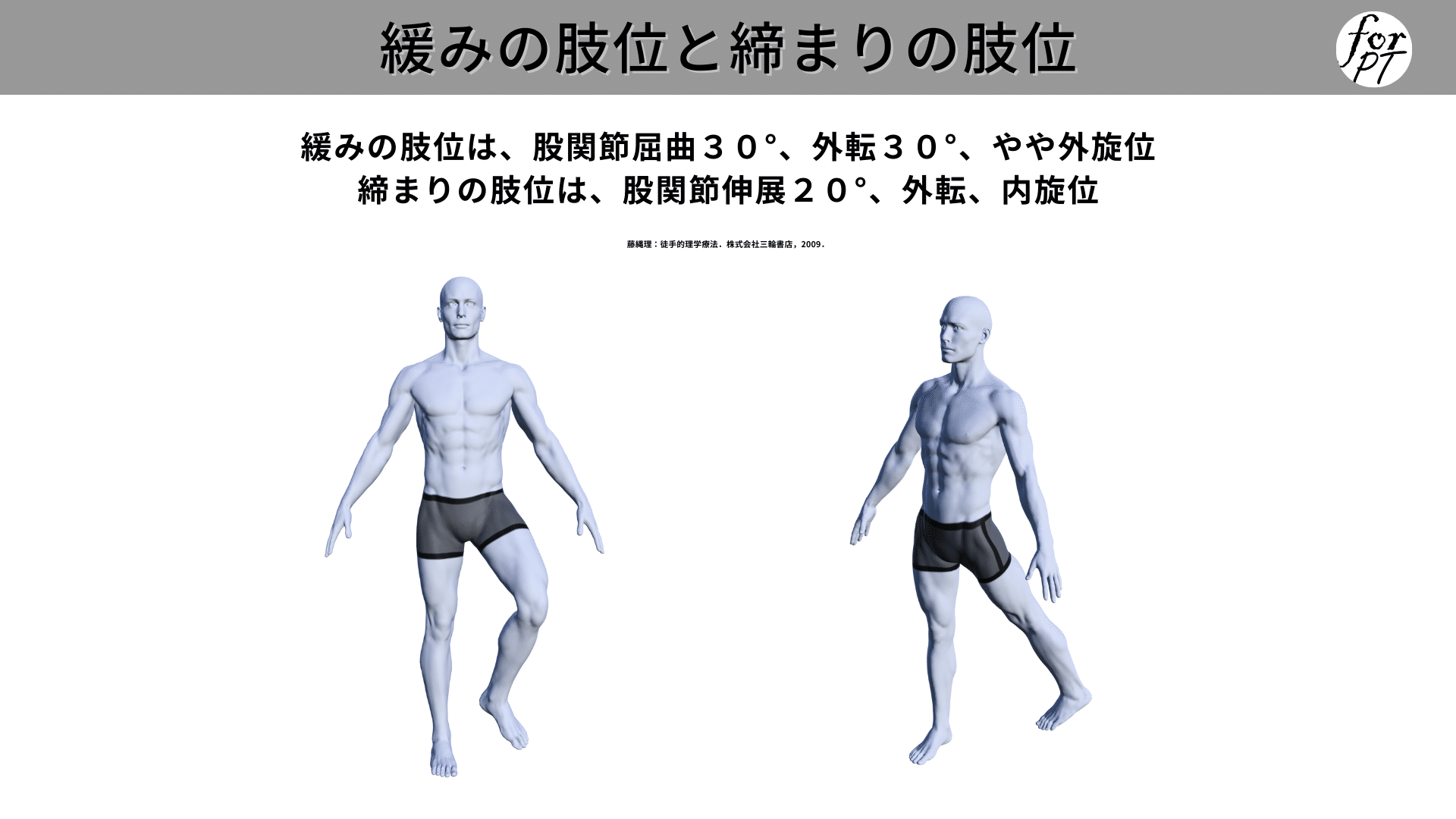

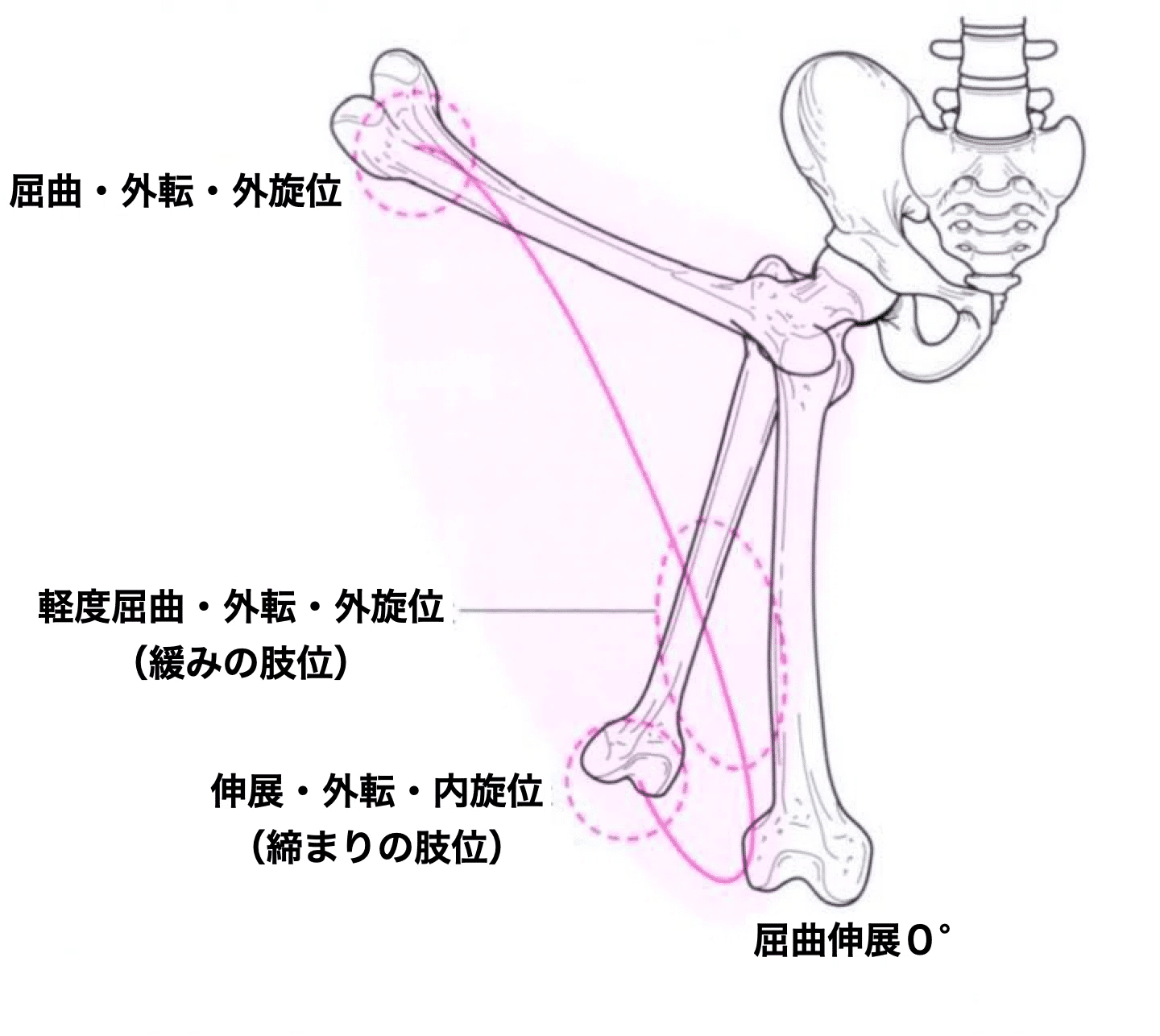

関節周囲の組織が緩み最も関節包内運動を得られやすい緩みの肢位(ルーズパックポジション)と靭帯や関節包が最も緊張し固定性の高い締まりの肢位(クローズパックポジション)があります(図9)。

図9 股関節の緩みの肢位と締まりの肢位

股関節の緩みの肢位は、股関節屈曲30°、外転30°、やや外旋位⁷⁾です。

股関節の締まりの肢位は、股関節伸展20°、外転、内旋位⁷⁾です。

これらの肢位はいずれも、股関節の寛骨臼と大腿骨頭の接地面積が常に最大となる適合曲面上に位置します(図10)。

図10 股関節の適合曲面

8)より画像引用

股関節のニュートラルポジション

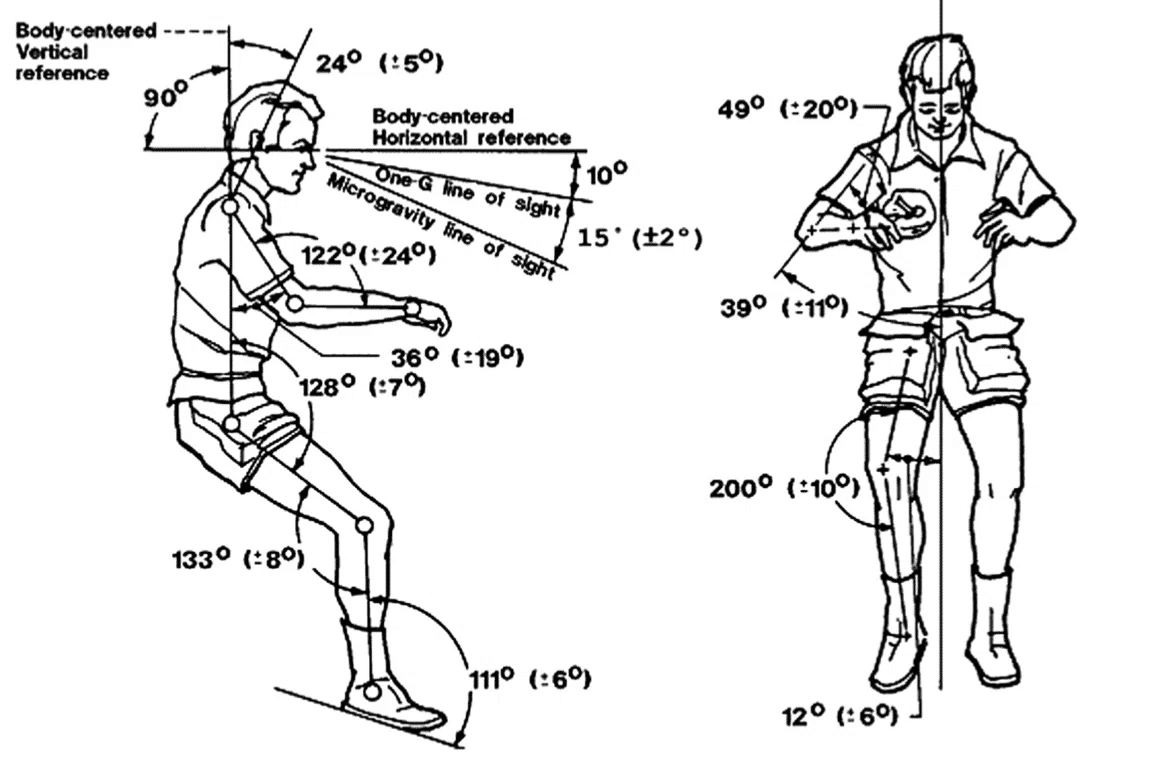

ニュートラルポジションとは、関節周囲の軟部組織の緊張が均衡し、どの方向へ動かすにも抵抗感が最小となるポジションです(図11)。

図11 ヒトのニュートラルポジション

9)より画像引用

股関節のニュートラルポジションは、屈曲約40°(30~50°)かつやや外転位、内外旋中間位(または軽度外旋位)³⁾とされています。

股関節のニュートラルポジションや緩みの肢位は、臨床において関節面の離開操作や疼痛回避のためのポジショニングに役立てられます。

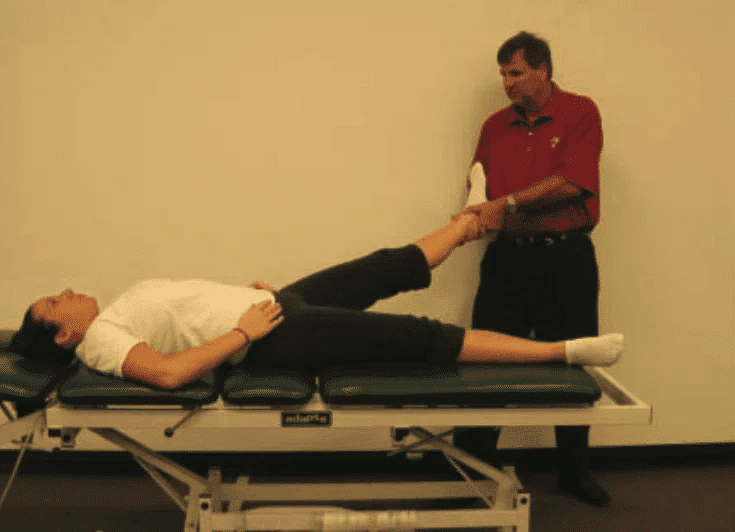

徒手療法では、関節包内運動を引き出したり、股関節内圧の軽減を目的に緩みの肢位での牽引操作が行われます(図12)。

図12 股関節の緩みの肢位(ルーズパック肢位)での牽引操作

10)より画像引用

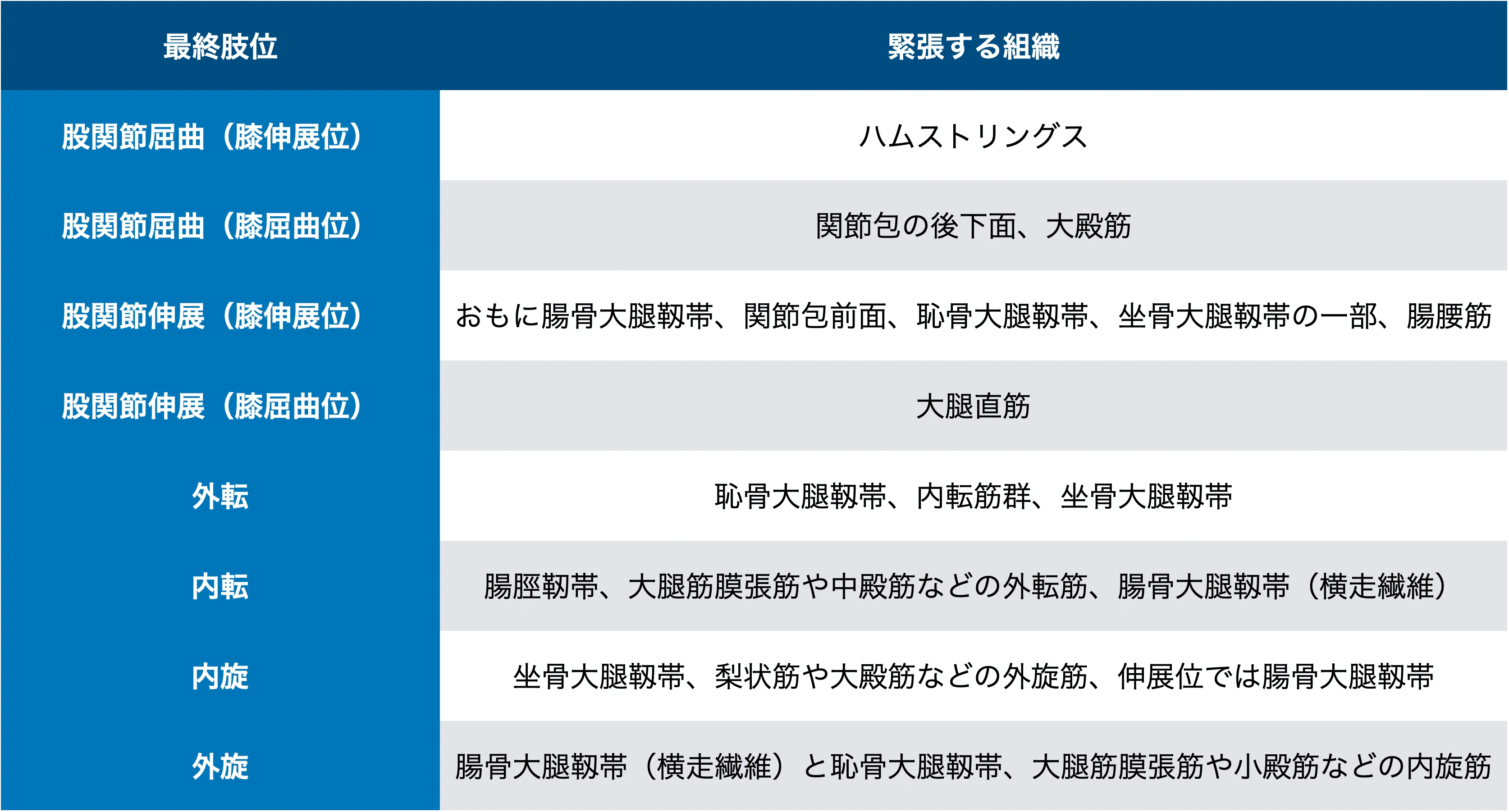

股関節の各運動方向におけるend feel

他動的な股関節運動のend feelで緊張する組織には以下が挙げます(図13)。

図13 他動的な股関節運動のend feelで緊張する組織

11、12)を参考に作成

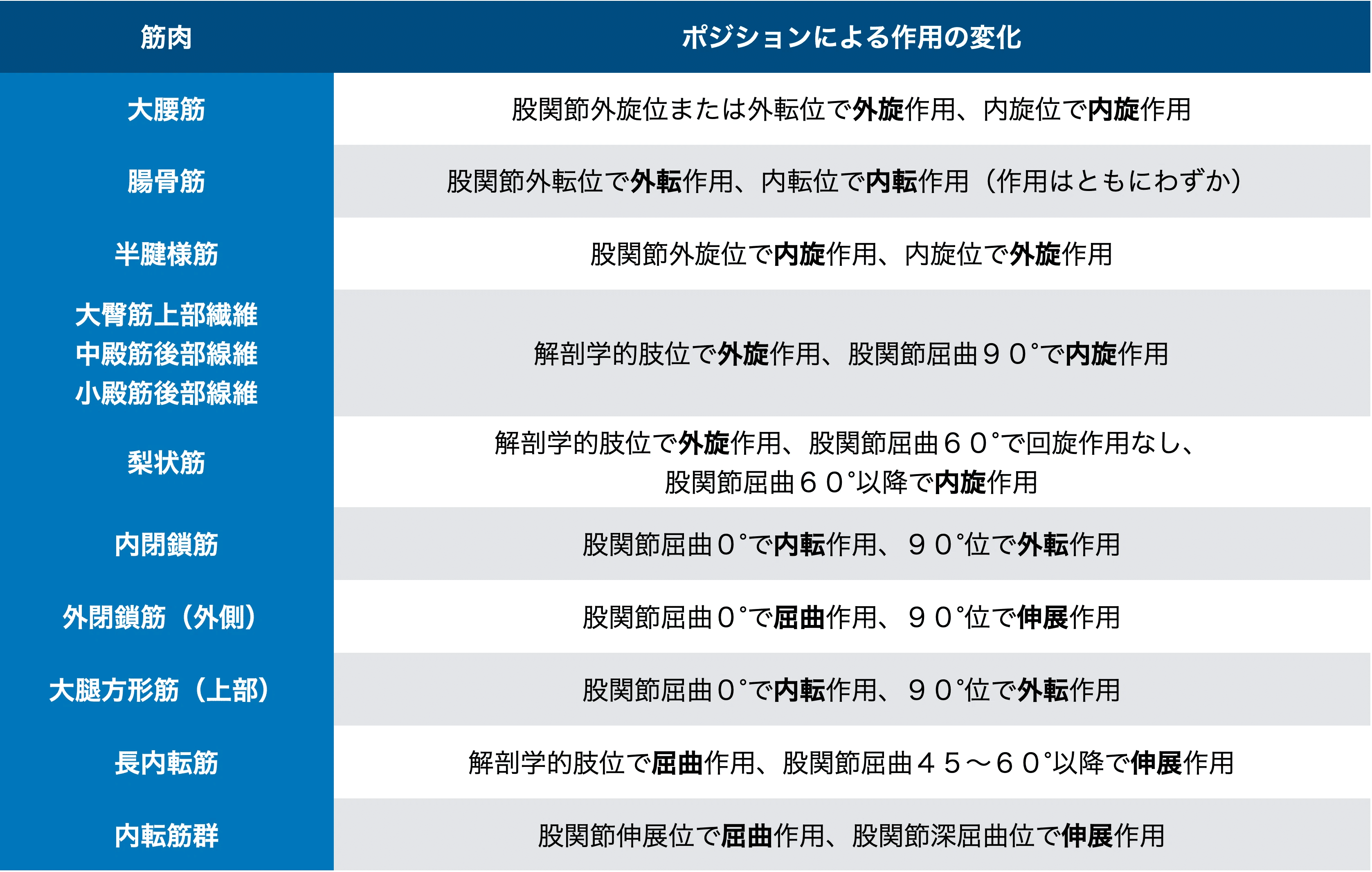

股関節のポジションの違いによって作用変化がある筋肉

股関節のポジションの違いで作用が変化する筋肉には以下が挙げられます(図14)。

図14 股関節のポジションの違いで作用が変化する筋肉の一覧

3、8)を参考に作成

参考・引用文献一覧

1)熊谷匡晃:股関節拘縮の評価と運動療法 第1版.株式会社運動と医学の出版社,2019.

2)Chung, Chin Youb, et al. "Validity and reliability of measuring femoral anteversion and neck-shaft angle in patients with cerebral palsy." JBJS 92.5 (2010): 1195-1205.

3)建内宏重:股関節 協調と分散から捉える.株式会社ヒューマン・プレス,2020.

4)Bartoníček, Jan, Jan Alt, and Ondřej Naňka. "Internal architecture of the proximal femur: calcar femorale or Adams’ arch?." International Orthopaedics 47.7 (2023): 1871-1877.

5)von Meyer H (1867) Die architectur der Spongiosa. Archiv Anat Physiol Wissench Med (Reichert und Dubois-Reymond’s Archiv) 8:615–628

6)藤縄理:徒手的理学療法.株式会社三輪書店,2009.

7)A.I.KAPANDJI:カパンジー機能解剖学Ⅱ 下肢 原著第7版.医歯薬出版株式会社,2019.

8)市橋則明:身体運動学 関節の制御機構と筋機能.株式会社メジカルビュー社 第1版,2017.

9)Imhof, Barbara, et al. "How the design of a sleeping bag can support counter-measuring fatigue." Acta Astronautica 91 (2013): 123-130.

10)Voight, Michael L., et al. "Postoperative rehabilitation guidelines for hip arthroscopy in an active population." Sports Health 2.3 (2010): 222-230.

11)Neumann, Donald A:筋骨格系のキネシオロジー 原著 第3版.医歯薬出版株式会社, 2012.

12)永井聡,他:股関節理学療法マネジメント 機能障害の原因を探るための臨床思考を紐解く.株式会社メジカルビュー社 第1版,2018.