🔻臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

筋筋膜経線(myofascial meridians)

トーマス・W・マイヤース氏が提唱した筋筋膜経線(myofascial meridians)¹⁾は有名です。

| トーマス・W・マイヤース氏によって提唱された11の筋筋膜経線 ・スーパーフィシャル・フロント・ライン(SFL) ・スーパーフィシャル・バック・ライン(SBL) ・ラテラル・ライン(LL) ・スパイラル・ライン(SPL) ・スーパーフィシャル・フロントアーム・ライン(SFAL) ・ディープ・フロントアーム・ライン(DFAL) ・スーパーフィシャル・バックアーム・ライン(SBAL) ・ディープ・バックアーム・ライン(DBAL) ・フロント・ファンクショナル・ライン(FFL) ・バック・ファンクショナル・ライン(BFL) ・ディープ・フロント・ライン(DFL) |

この理論をもとに、多くの治療家やセラピストが身体評価や治療アプローチに役立てています。

ただし、理論の過大解釈を避けるためにも、エビデンスに関して把握しておく必要があります。

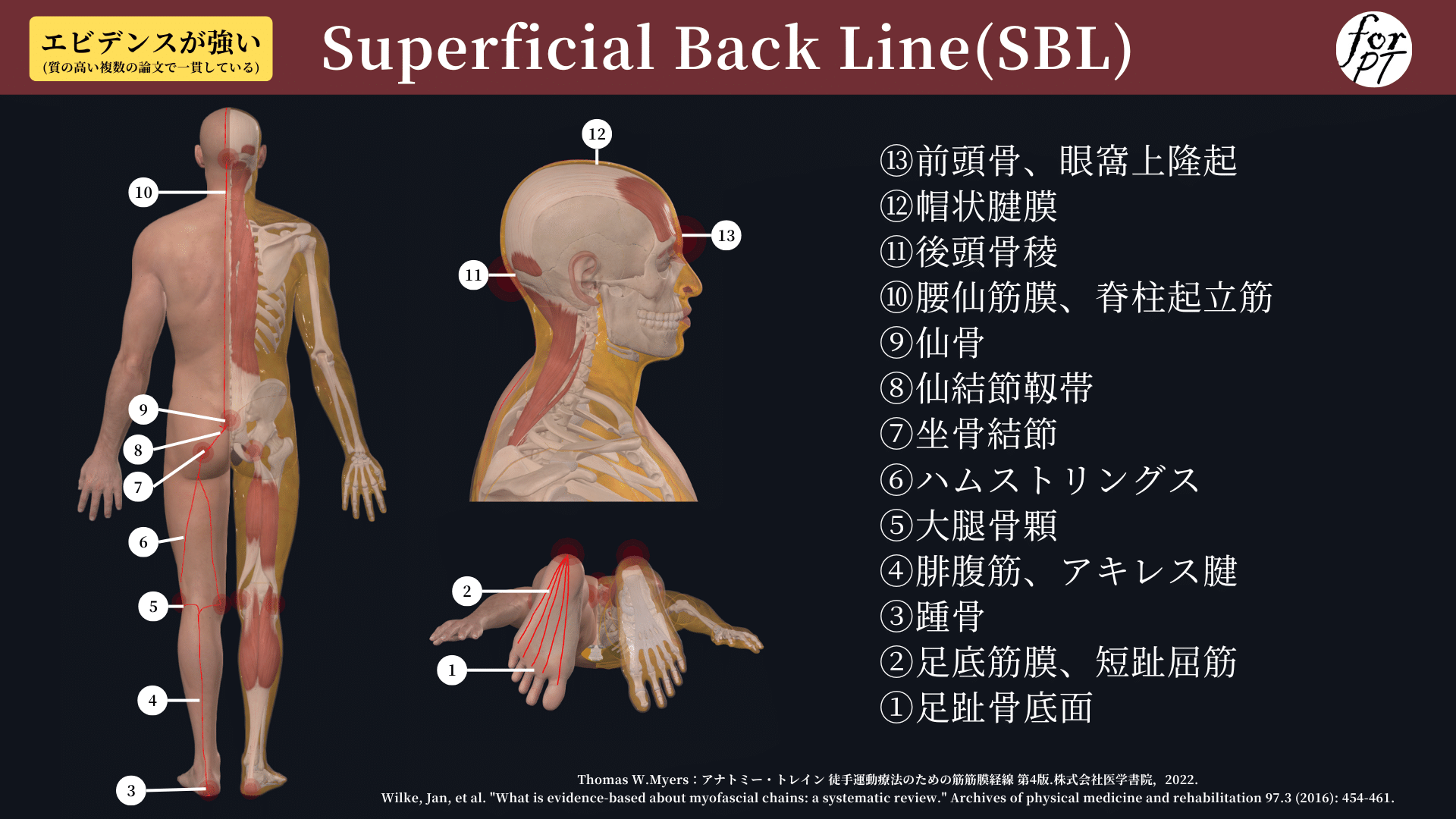

スーパーフィシャル・バックライン (Superficial Back Line, SBL)

解剖学的証拠²⁾:スーパーフィシャル・バックライン(SBL)は足裏から体背面を経て頭部まで連続する筋膜経路であり、複数の解剖学的研究によってその連続性が実証されています。

具体的には、足底筋膜と下腿三頭筋腱、ハムストリングスと仙結節靭帯~胸腰筋膜(脊柱起立筋筋膜)などSBLを構成する3つの筋間移行部すべてで筋膜の連続性が確認されました。計14報の死体解剖研究の系統的レビューにより、SBLの各構成要素間が実際に結合組織で直接連結していることに強いエビデンスがあると結論付けられています。

生体力学的研究: 解剖学的連続性が示されたSBLでは、筋膜を介した張力伝達も起こり得るか検証が進められています。

近年の系統的レビューでは、死体解剖とin vivo実験の両面から検討した結果、SBLの隣接する筋間で張力が伝達され得る中程度のエビデンスが示されました³⁾。

実際、健常者を対象とした実験では下肢(SBL下部)をストレッチすると頸部の可動域が向上することが報告されています⁴⁾。

例えばハムストリングスと下腿のストレッチ後に被験者の頸部前屈/後屈可動域が有意に拡大し、対照群では変化がなかったとの予備的研究⁴⁾や、ランダム化比較試験でも下肢のストレッチによる頸部可動域改善効果が頸部自体のストレッチと同程度であることが示されています⁵⁾。

これらはSBLを介した筋膜張力伝達の存在を示唆する結果であり、遠隔部への効果を裏付けています。

臨床研究: SBLの概念は臨床的にも応用可能性が検討されています。上述の遠隔ストレッチ研究は、痛みのない健常者においても筋膜経線に沿った遠隔部への効果が得られることを示し、治療プログラムにおいて一部の筋膜ライン経由のストレッチを活用できる可能性を示しました⁵⁾。

さらに、筋膜の過緊張が一部位にあると他の部位の障害に関連し得ることも指摘されています。例えば、ハムストリングスの硬さが足底筋膜炎の発症リスクを高める可能性が報告⁶⁾されており、SBL上の筋膜連結(ハムストリングス~足底筋膜)の影響が示唆されています。

これらの知見は、SBLに沿った筋筋膜の調整(ストレッチや徒手的介入)が離れた部位の症状改善や機能向上に寄与し得る根拠となり、実際に徒手療法やストレッチ処方で全身的な視点を取り入れる科学的裏付けとなります。

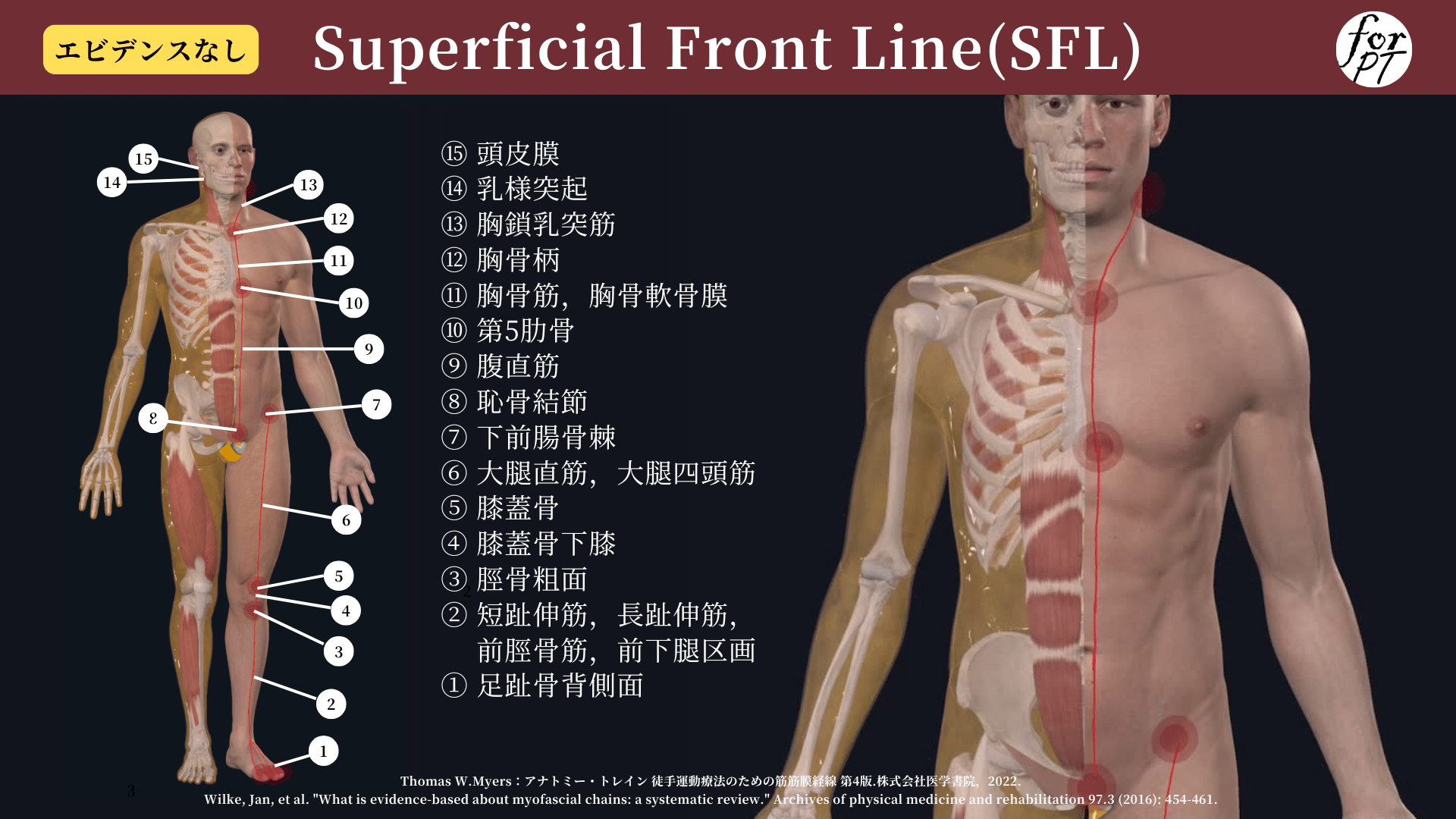

スーパーフィシャル・フロントライン (Superficial Front Line, SFL)

解剖学的証拠²⁾: スーパーフィシャル・フロントライン(SFL)は身体前面の筋膜経路(足背~脛骨前面~大腿前面~腹筋~胸部~頸部)ですが、解剖学的連続性に関する明確な証拠は乏しいのが現状です。

Myersによって提唱された各筋間のつながり(例:短趾伸筋から脛骨前筋、大腿四頭筋から腹直筋など)について、1900年以降の文献を網羅的に調べた系統的レビューでは提唱された筋間の連続がいずれも死体解剖で確認されなかったと報告されています。7件の解剖学的研究を検討した結果、SFLの筋膜が途切れることなく連続しているという直接的証拠は見出せず、少なくとも現在の解剖学的知見ではSFLに沿った明確な筋膜のつながりは証明されていません。

生体力学的研究: SFLに関しては解剖学的連続性自体が確認されていないため、張力伝達や動作連携の直接的な証拠も限定的です。他のラインのような明確な実験結果は報告されておらず、例えば下肢前面のストレッチが遠隔の上半身に及ぼす効果といった研究は十分行われていません。

SFLは姿勢維持や体幹・股関節の伸展制御に関与すると概念上は考えられますが、その機能的連携を支持する定量的データの蓄積はこれからの課題です。

臨床研究: 臨床的にもSFLの有用性を直接検証した研究は少ないです。他の筋膜ラインと比較してエビデンスが不足しているため、SFLに沿った徒手療法やストレッチの遠隔効果については明確な結論が出ていません。

しかし、SFLが理論上関与する姿勢異常(例:身体前面の筋過緊張による猫背や骨盤前傾など)に対し、包括的アプローチを取ることの有効性を示唆する報告はあります。また、一部の研究者はSFLの概念を踏まえ、前面の筋膜リリースやストレッチが呼吸機能や姿勢改善につながる可能性を指摘していますが、これらは今後臨床試験で検証すべき領域です。