🔻臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

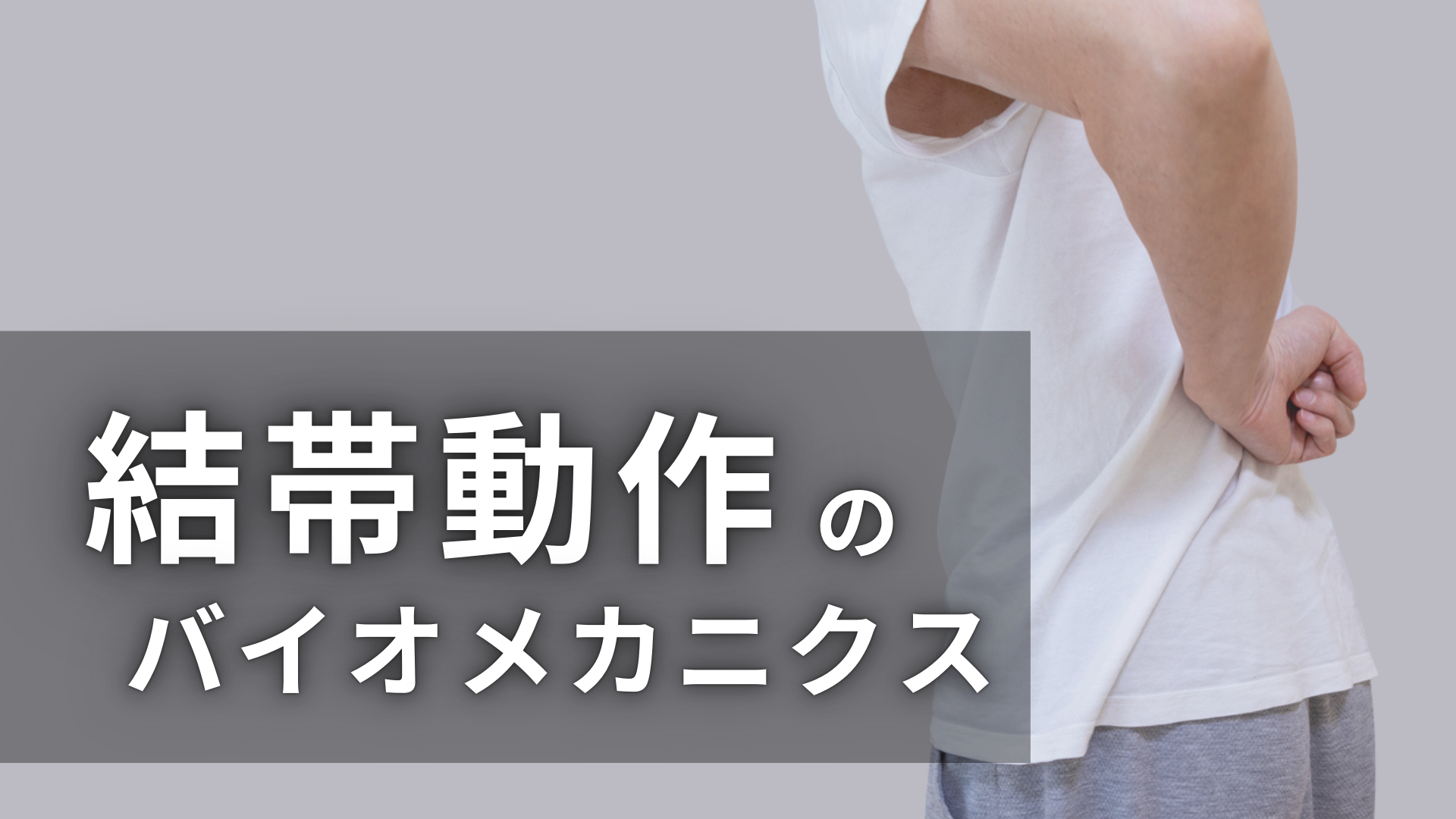

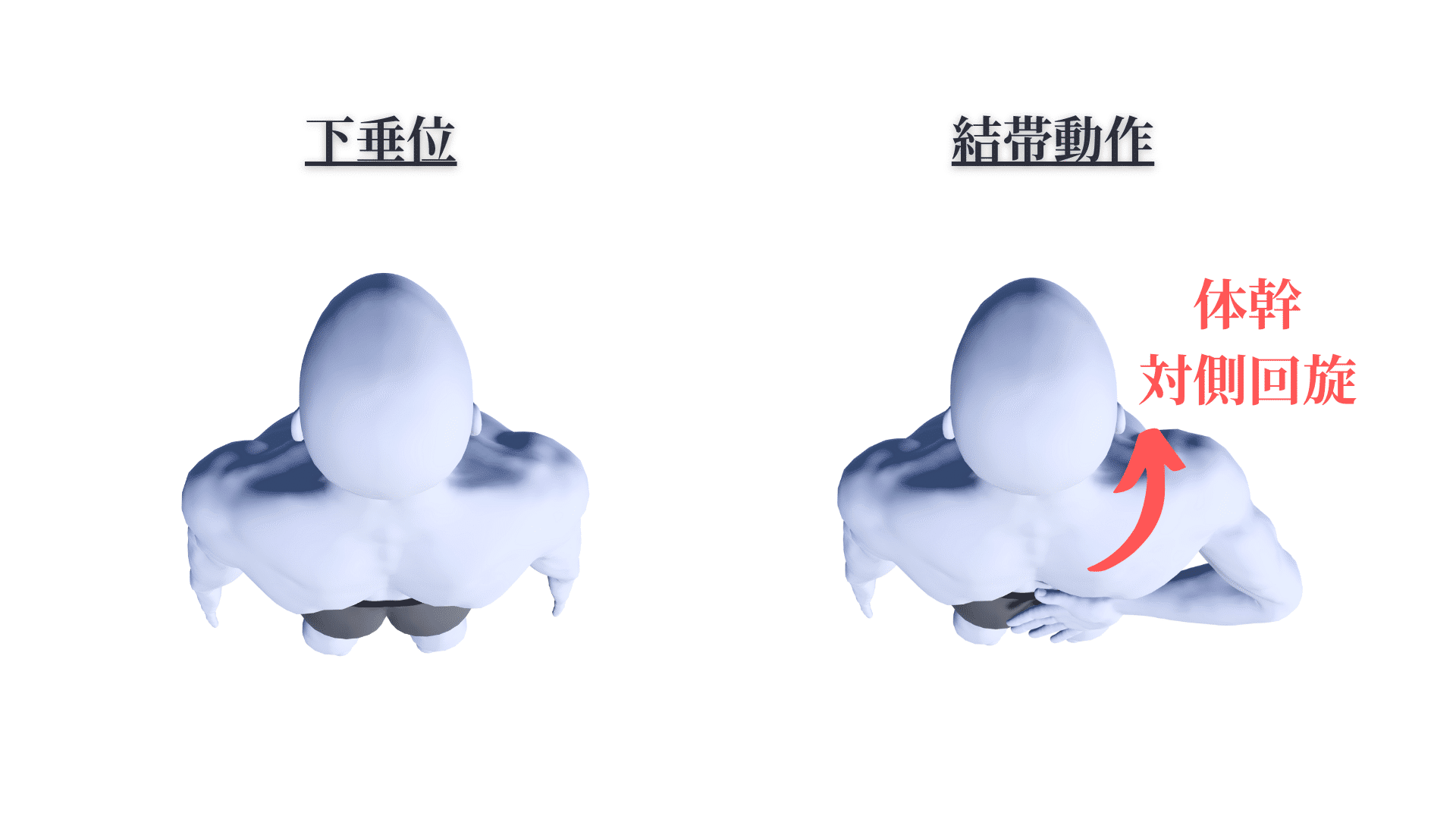

結帯動作とは

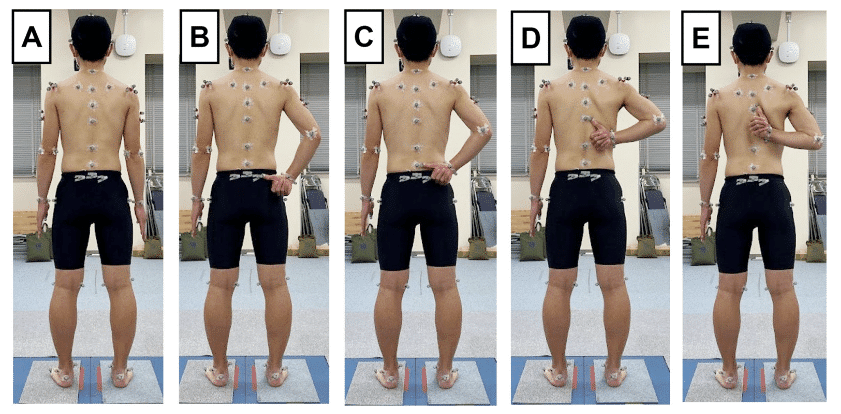

結帯動作とは、一般的に背中に手をまわし、背中に沿って手を挙上する動作¹⁾²⁾³⁾です(図1)。

図1 結帯動作

肩関節疾患症例では、「頭上の棚の物に手が届く」、「結帯動作」、「引き戸の開閉」というADL動作が困難となることが多い⁴⁾とされます。

エプロンの紐を結ぶ、下着を着脱する、ズボンの後方ポケットに手を入れる等の動作に代表される結帯方向への動作は日常生活において広く用いられており、その動作の制限は日常生活に支障をきたす⁵⁾とされます。

結帯動作の実用性向上は難渋する課題の1つである³⁾と考えられています。

結帯動作のバイオメカニクス

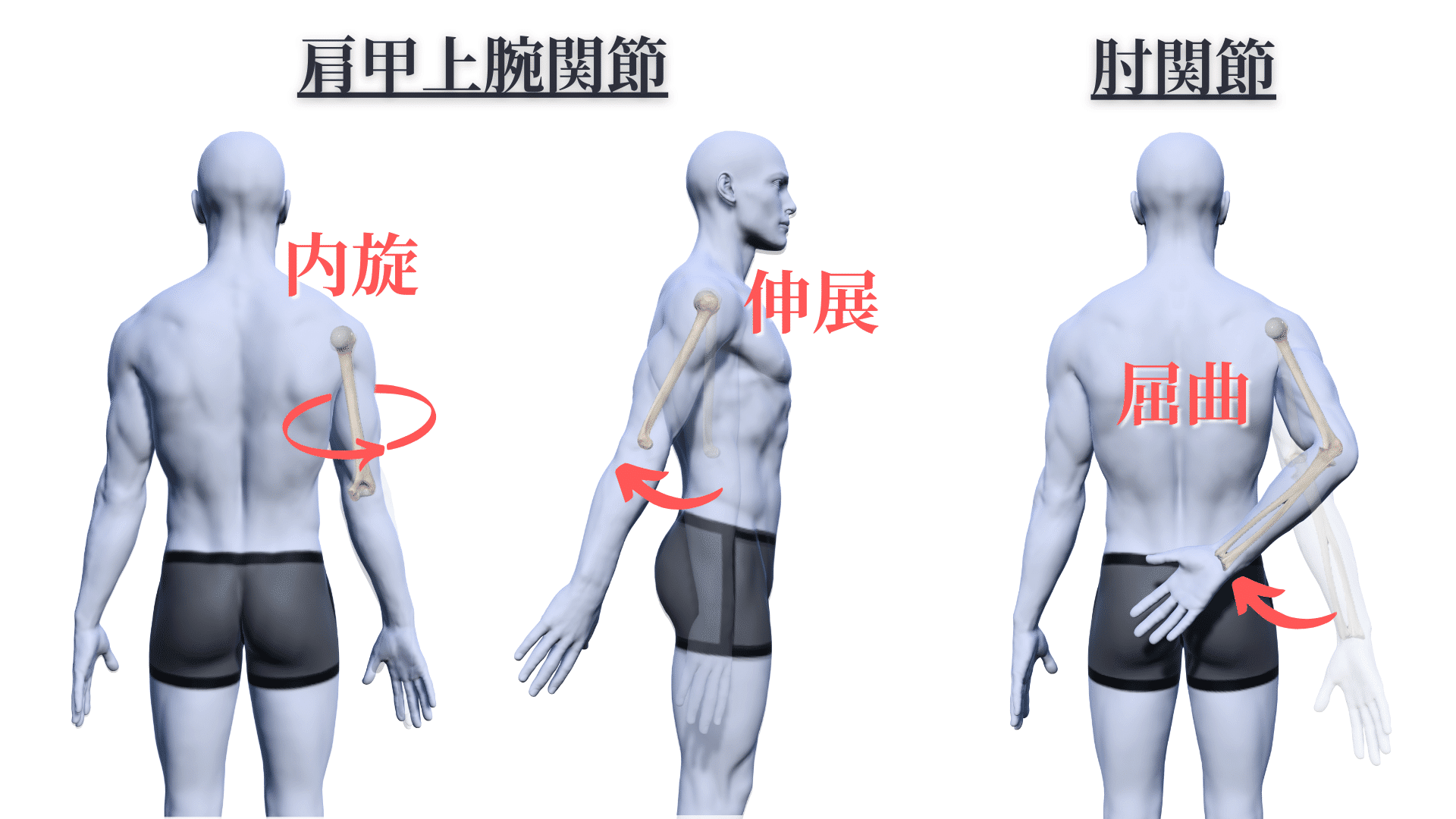

肩甲上腕関節(上腕骨)および肘関節の運動

肩甲上腕関節の伸展、内旋、肘関節の屈曲が生じます¹⁾(図2)。結帯動作においては必須の運動である⁶⁾とされます。

図2 結帯動作における肩甲上腕関節および肘関節運動

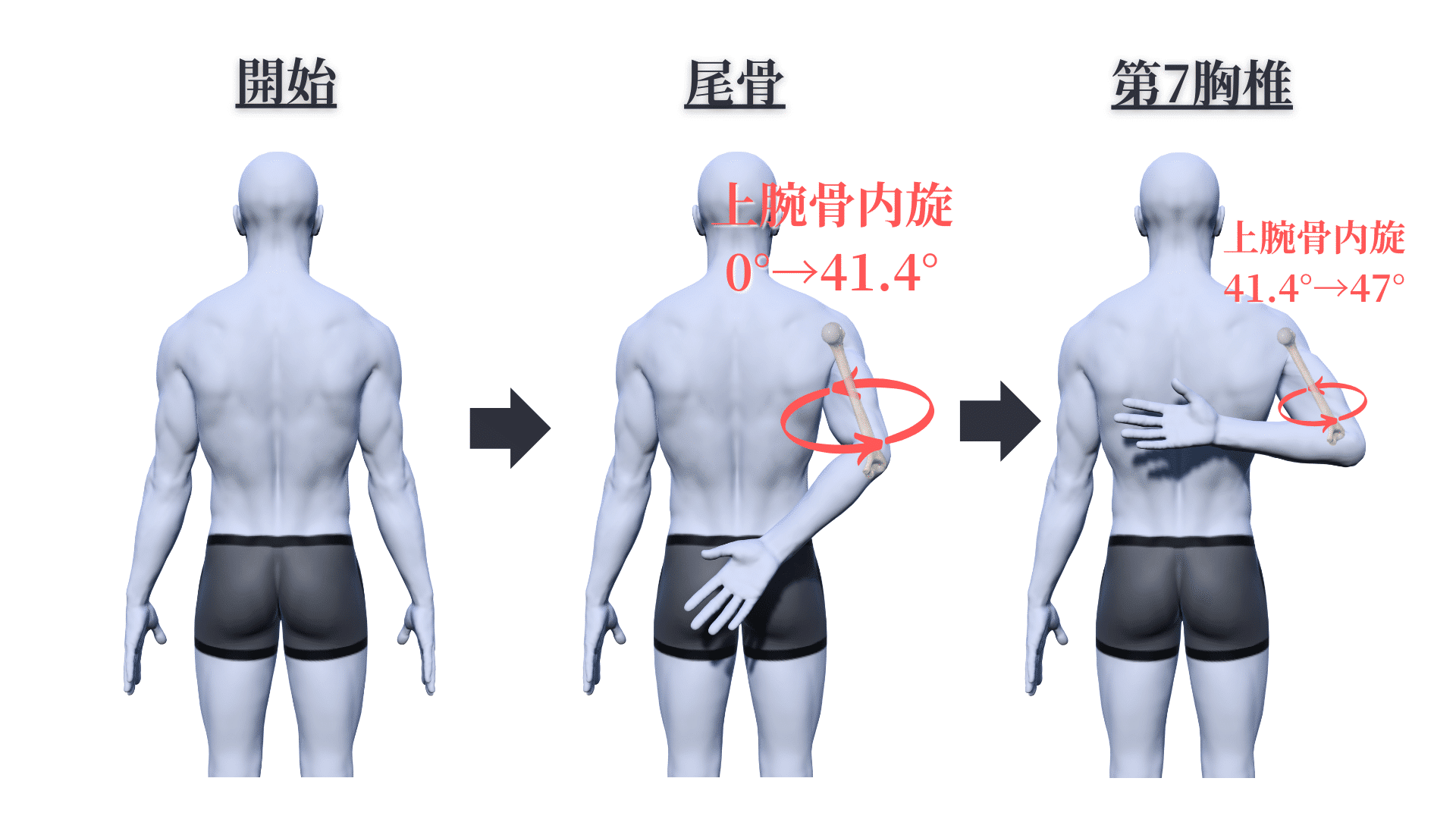

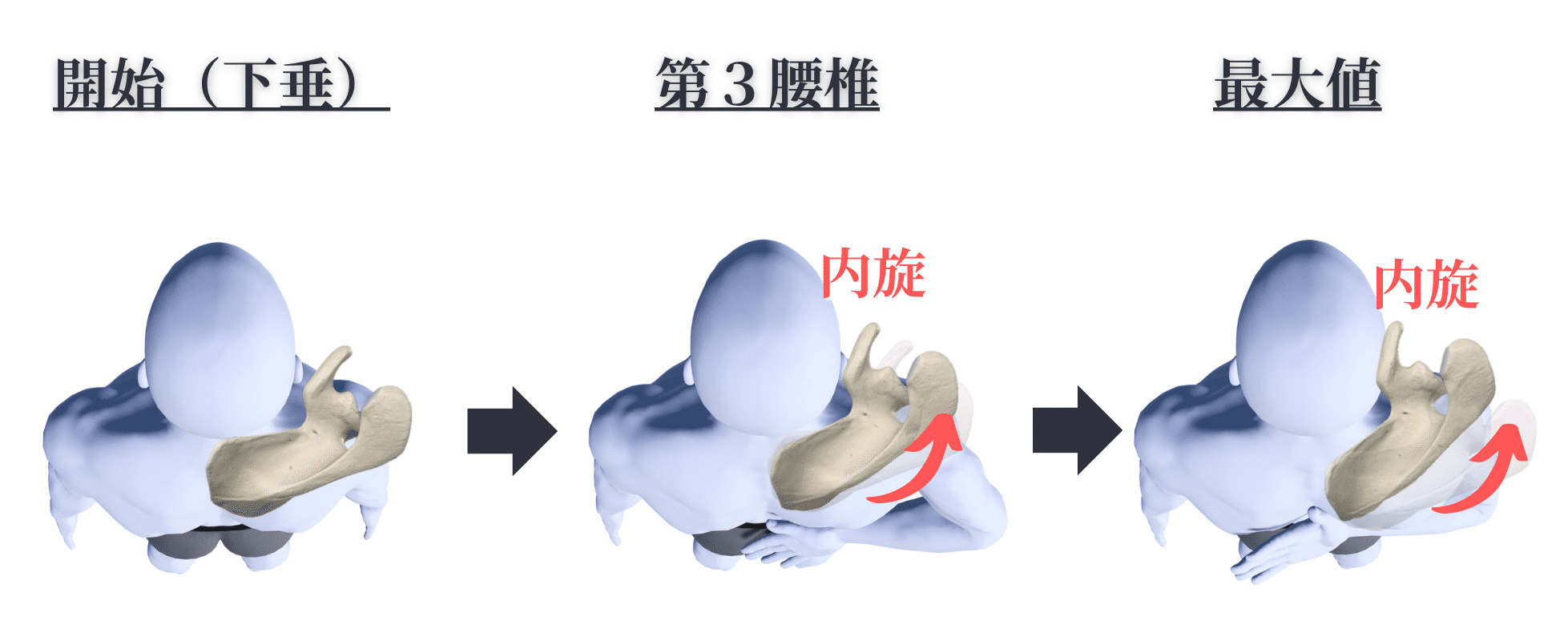

Motion Captureを用いて3次元的解析を行った調査⁷⁾では、上腕骨の運動について、内旋は0°から41.4°と初期に大きな動きを行う特徴を示し、最終的に47°で、肩甲骨の動きに対して1対2.8という比率を示したと報告されています(図3)。

図3 結帯動作における上腕骨の内旋角度変化

母指先端が尾骨から第7胸椎に到達するまでに6.6°しか内旋しておらず、下垂位から母指先端が尾骨に到達するまでにほぼ最大に近い内旋を行っている⁷⁾とされます。第7胸椎に母指が到達するまでは肘関節屈曲が大きく生じ、また、肩甲骨の運動が大きく生じ、手指が上方に移動する⁶⁾⁷⁾とされます。

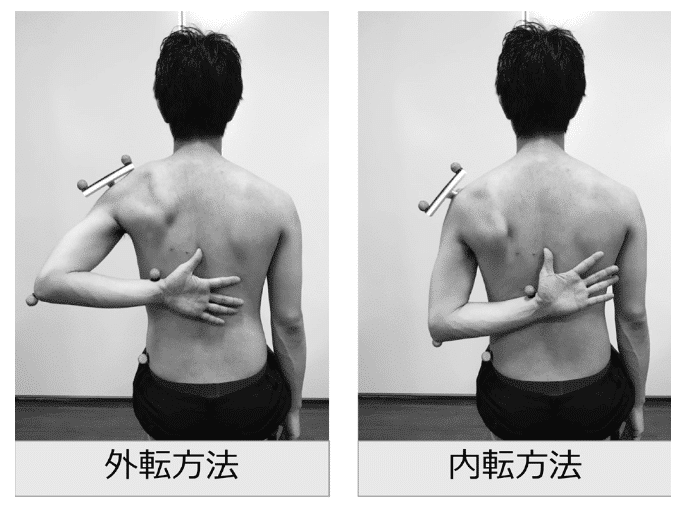

結帯動作には、2種類の動作方法⁶⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾があり、肩関節の外転パターンと内転パターンが挙げられています。

図4 結帯動作の外転パターンと内転パターン

1)より画像引用

外転パターンは、移動させる上肢と同側の肩甲骨を触れる場合に生じやすい¹⁾¹⁰⁾とされます。

内転パターンは、移動させる上肢と反対側の肩甲骨を触れる場合に生じやすい¹⁾¹⁰⁾とされます。

肩甲胸郭関節(肩甲骨)の運動

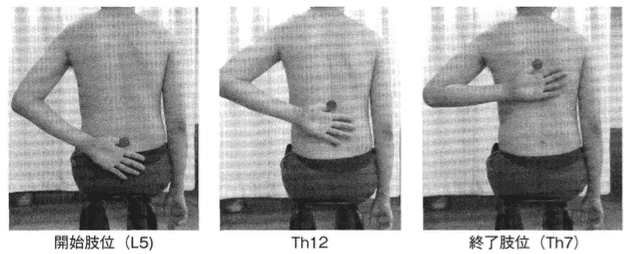

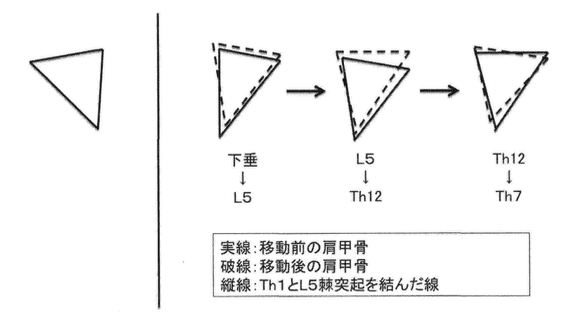

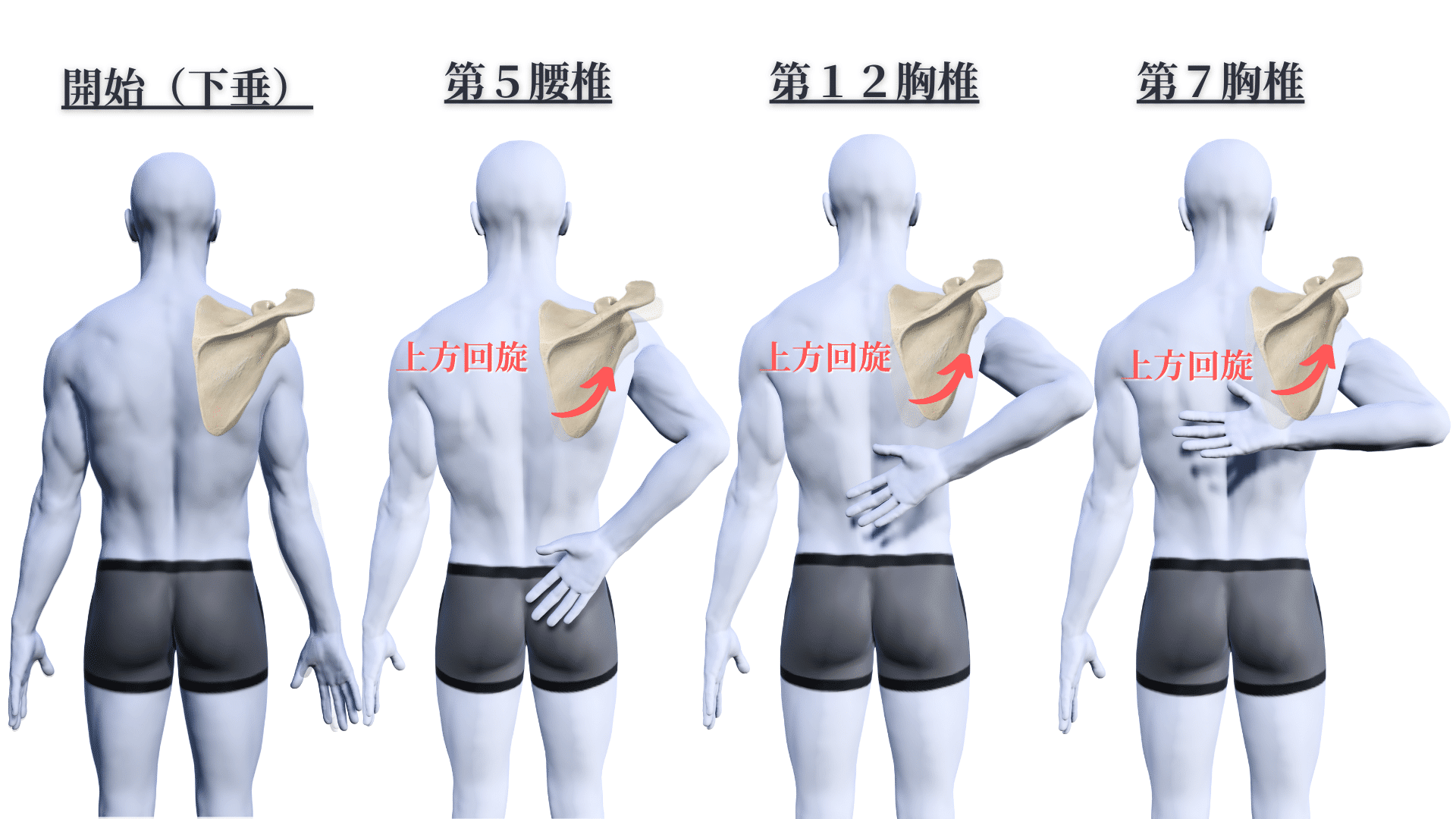

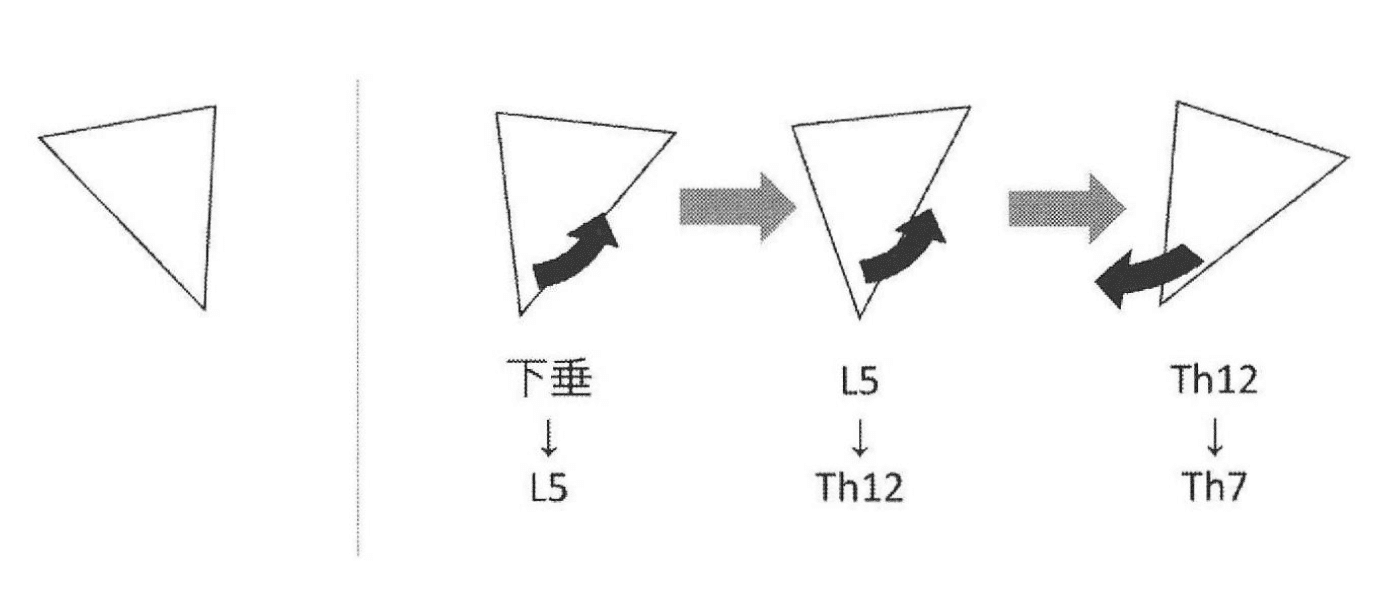

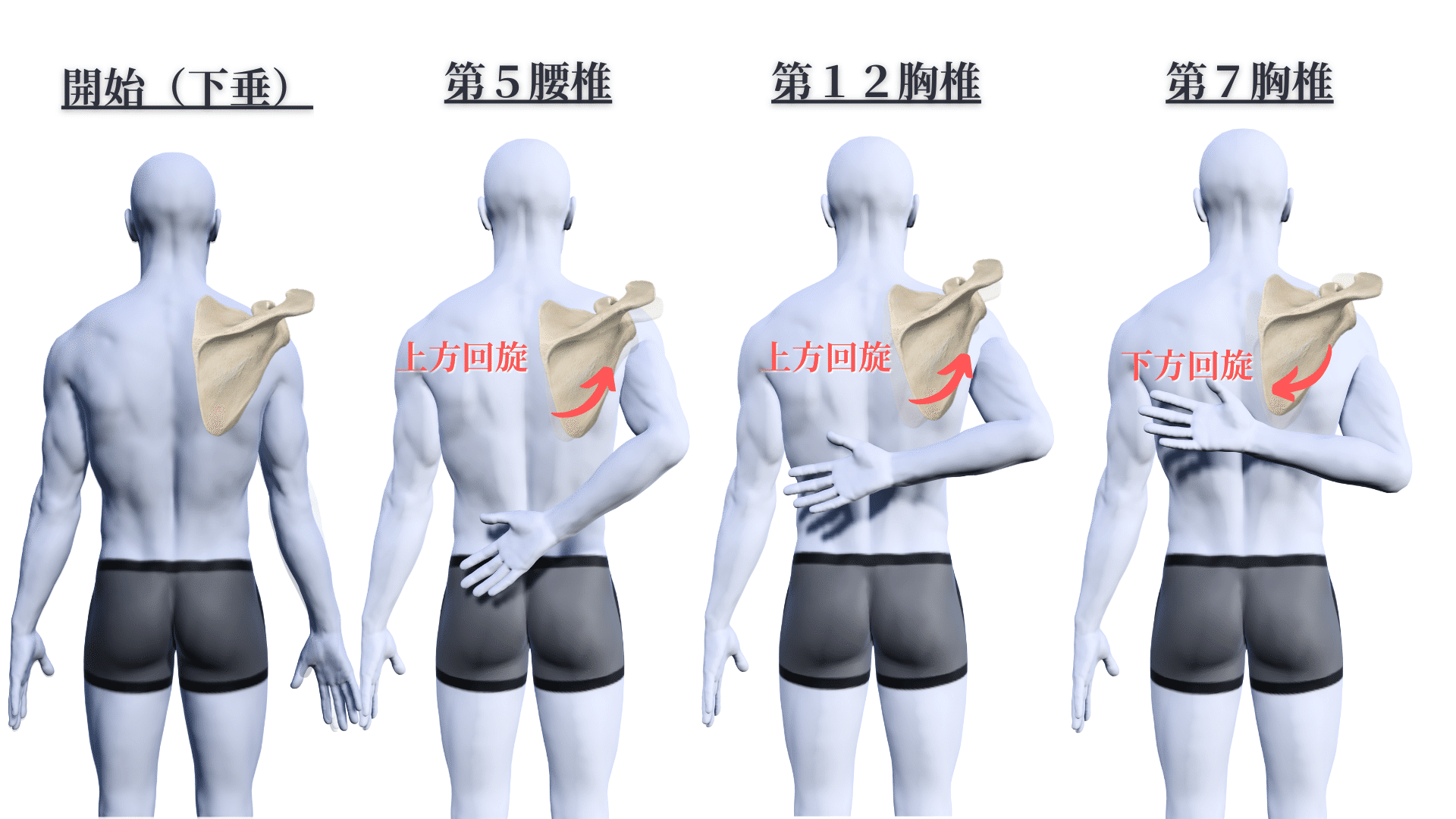

【母指を脊柱に沿って上方移動させる方法(図5、6、7、8、9、10)】

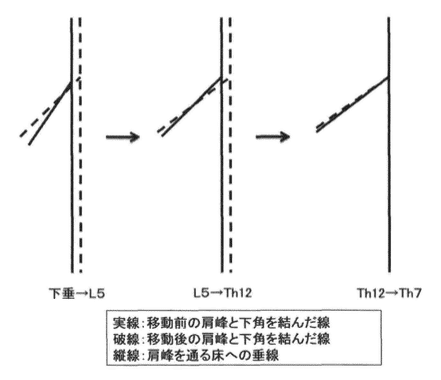

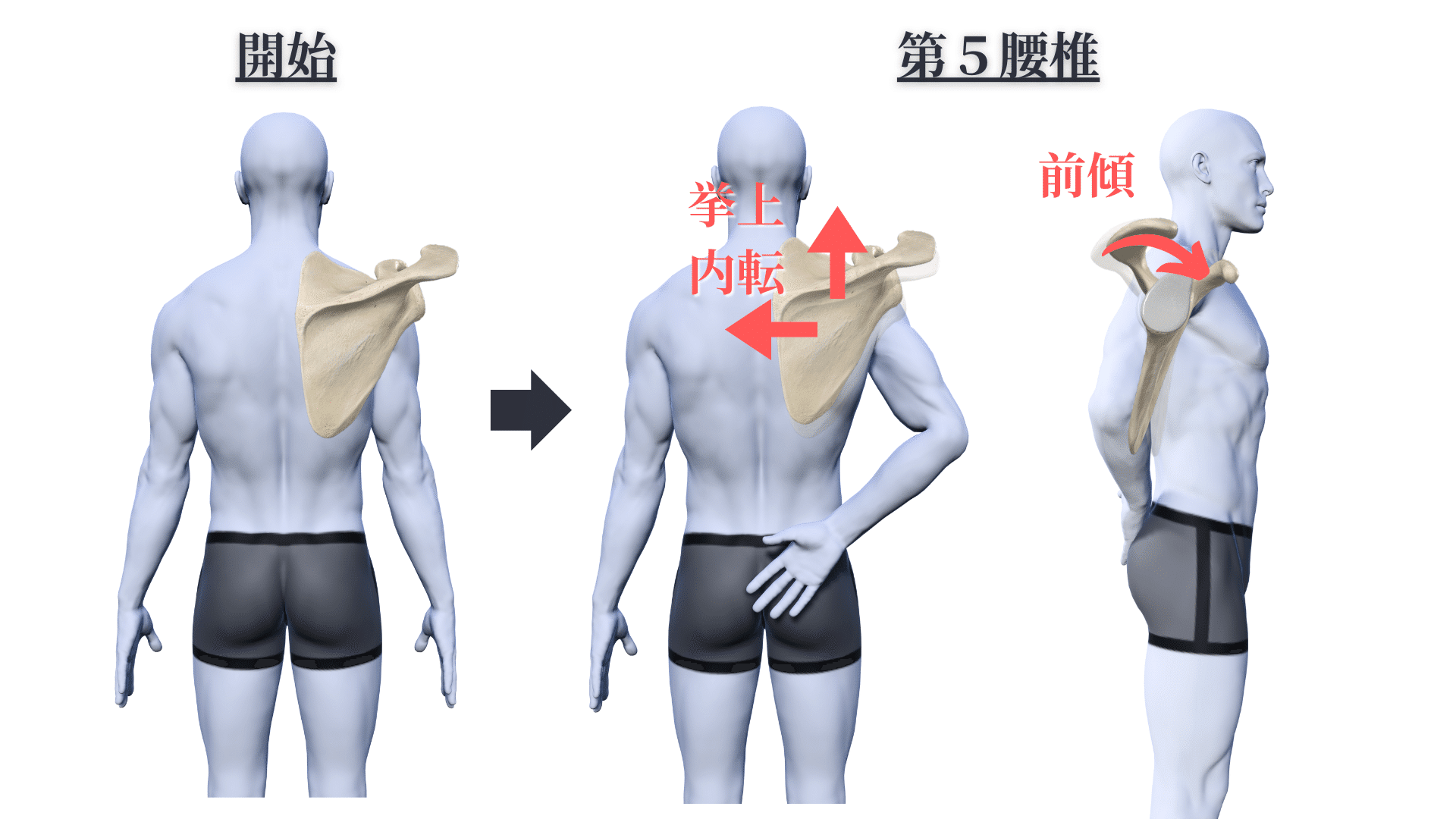

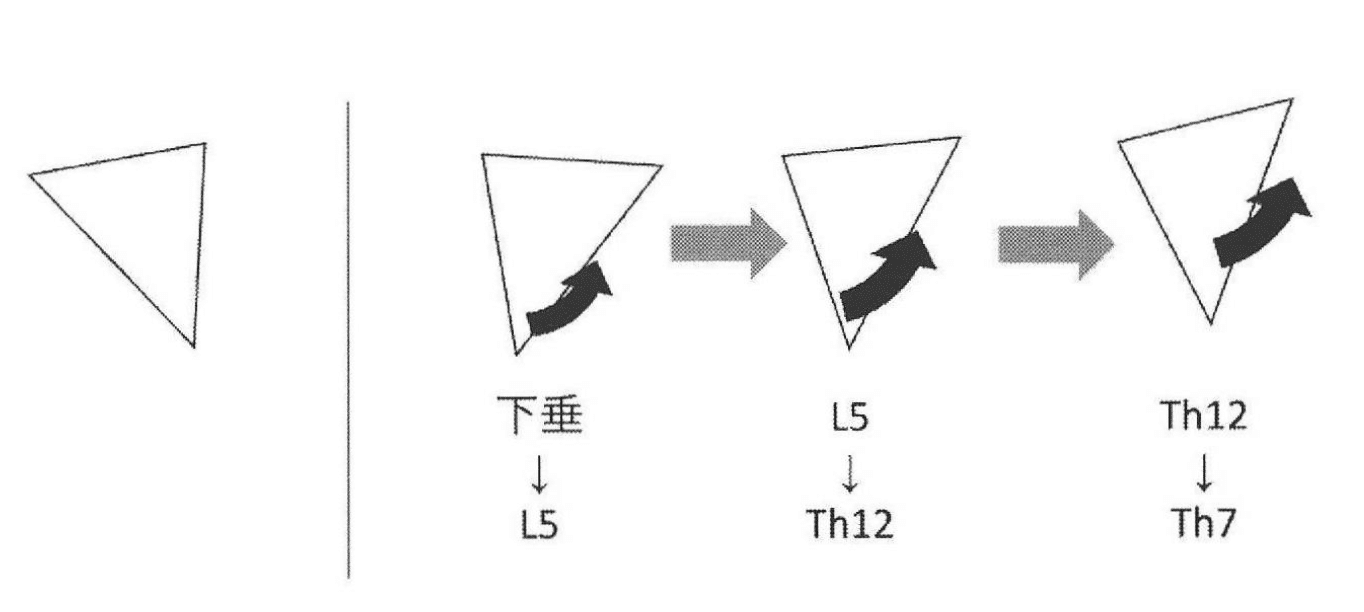

上肢下垂位から第5腰椎までは、肩甲骨挙上、内転、前傾が生じる⁸⁾とされます。

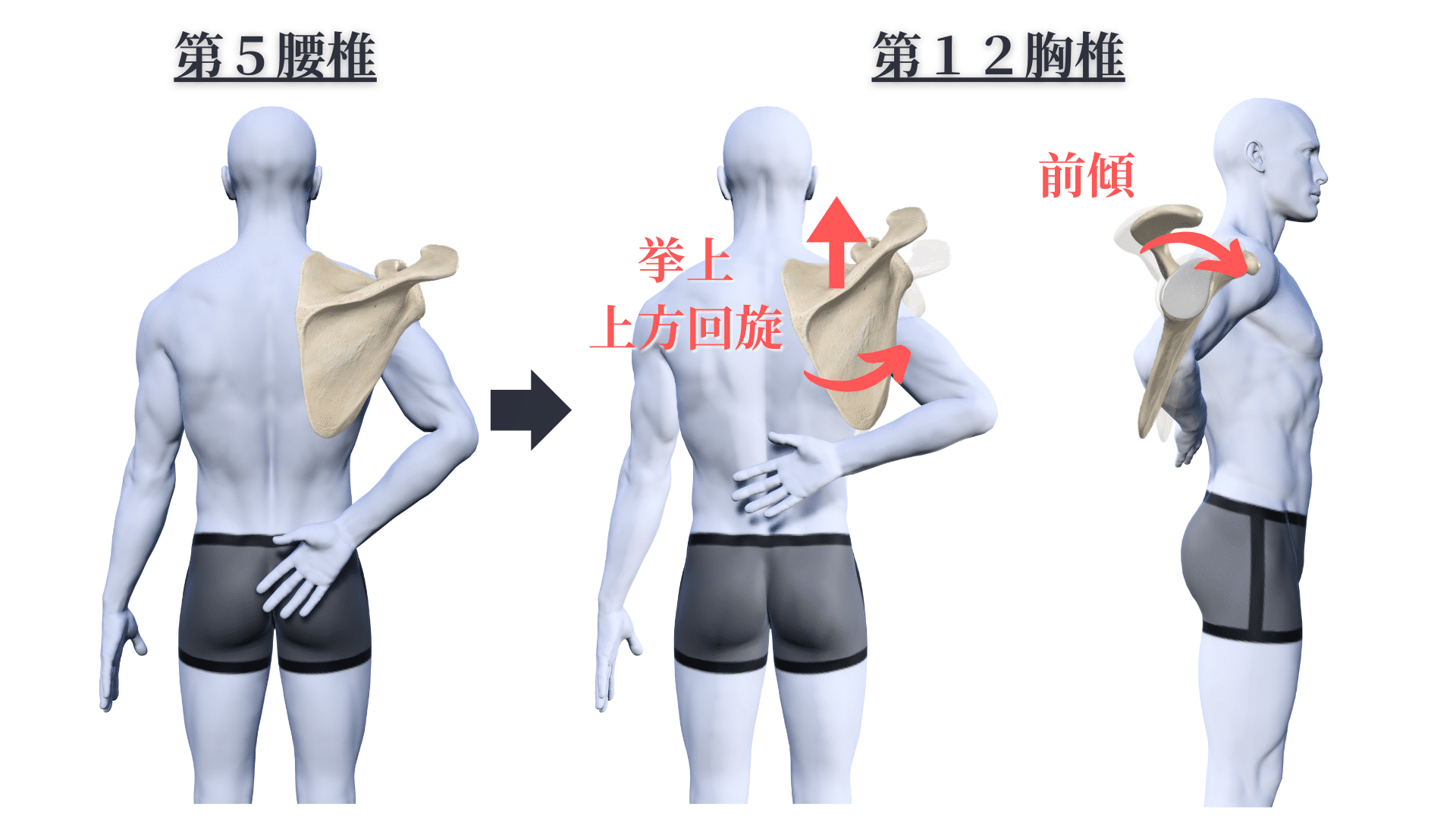

第5腰椎から第12胸椎までは、肩甲骨挙上、上方回旋、前傾する⁸⁾とされます。

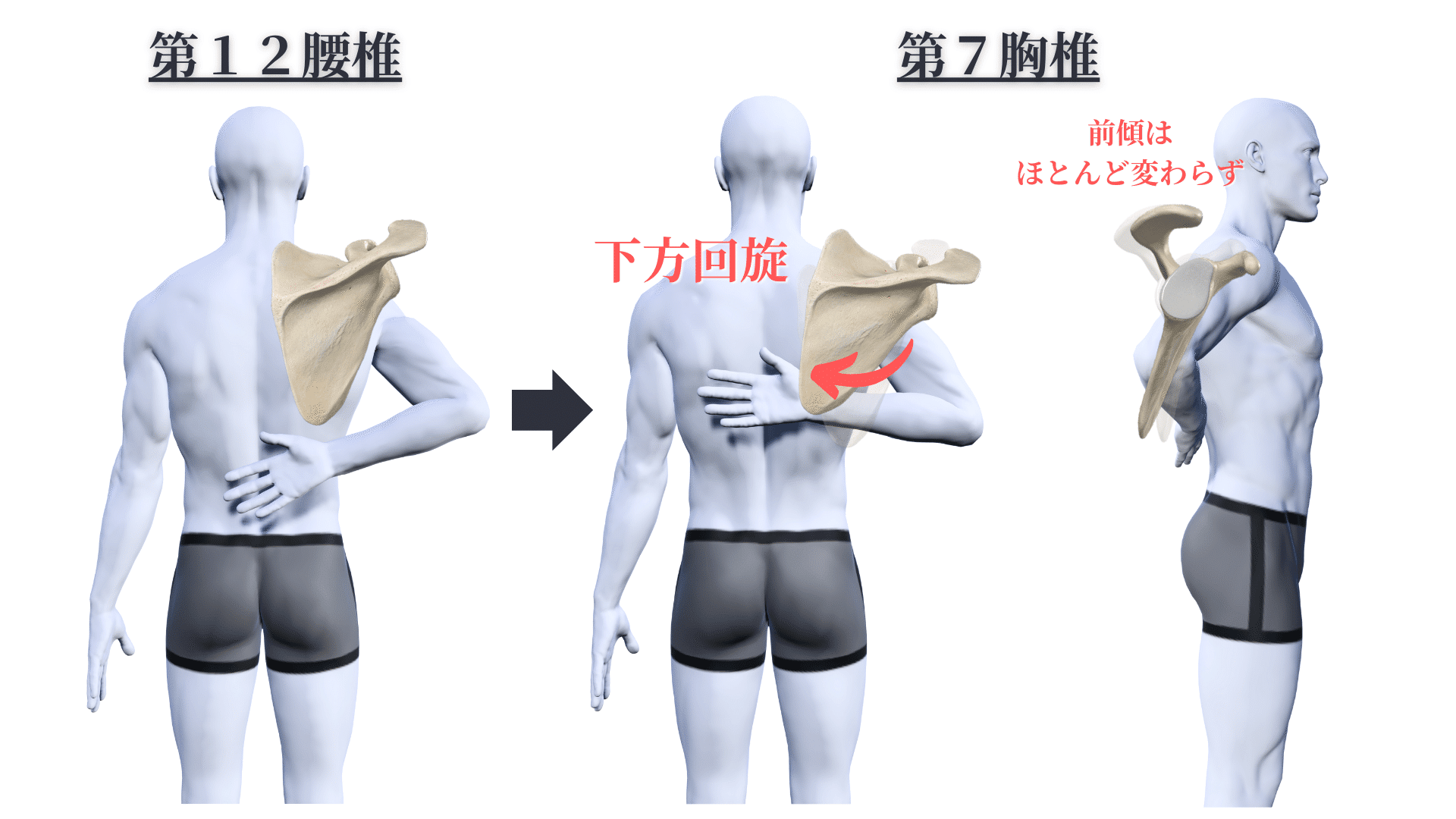

第12胸椎から第7胸椎までは、肩甲骨下方回旋を示し、前傾角度の変化はほとんど認められなかった⁸⁾とされます。

図5 母指を脊柱に沿って上方移動させる方法

8)より画像引用

図6 結帯動作における前額面上の肩甲骨の運動分析

8)より画像引用

図7 結帯動作における矢状面上の肩甲骨の運動分析

8)より画像引用

図8 結帯動作における肩甲骨運動(下垂〜第5腰椎)

図9 結帯動作における肩甲骨運動(第5腰椎〜第12胸椎)

図10 結帯動作における肩甲骨運動(第12胸椎〜第7胸椎)

結帯動作(hand-behind-back)における水平面運動について、徐々に肩甲骨の内旋角度が増加する¹¹⁾と報告されています(図11、12、13)。

図11 結帯動作の解析肢位

(A:下垂位、B:PSIS、C:第3腰椎、D:第8胸椎、E:最大値)

11)より画像引用

図12 結帯動作における肩甲骨の内旋角度の変化

11)のTable 2.より作成

図13 結帯動作における肩甲骨の水平面運動

(開始→第3腰椎→最大値)

【外転パターン】

外転パターンでは、肩甲骨は前傾・上方回旋⁹⁾をします(図14、15)。

図14 外転パターンの肩甲骨運動

9)より画像引用

図15 外転パターンの肩甲骨運動

9)より画像引用

【内転パターン】

内転パターンでは、下垂〜第5腰椎・第12胸椎で肩甲骨は前傾と上方回旋し、第5腰椎もしくは第12胸椎より上方で下方回旋する⁹⁾とされます(図15、16)。

図15 内転パターンの肩甲骨運動

図16 内転パターンの肩甲骨運動

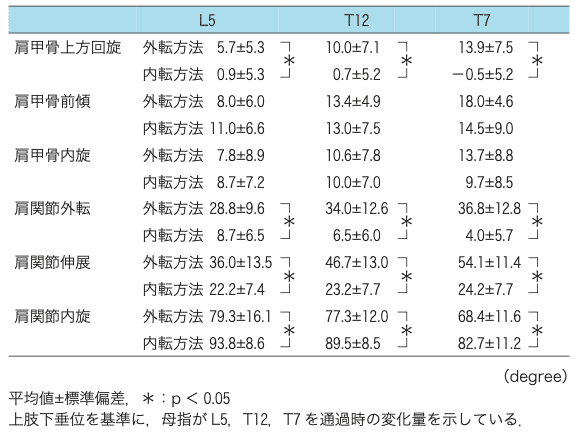

外転パターンと内転パターンにおける肩甲上腕関節および肩甲骨の角度変化について報告⁹⁾がされています(図17)。

図17 外転パターンと内転パターン時の肩甲骨および肩甲上腕関節角度

9)より画像引用

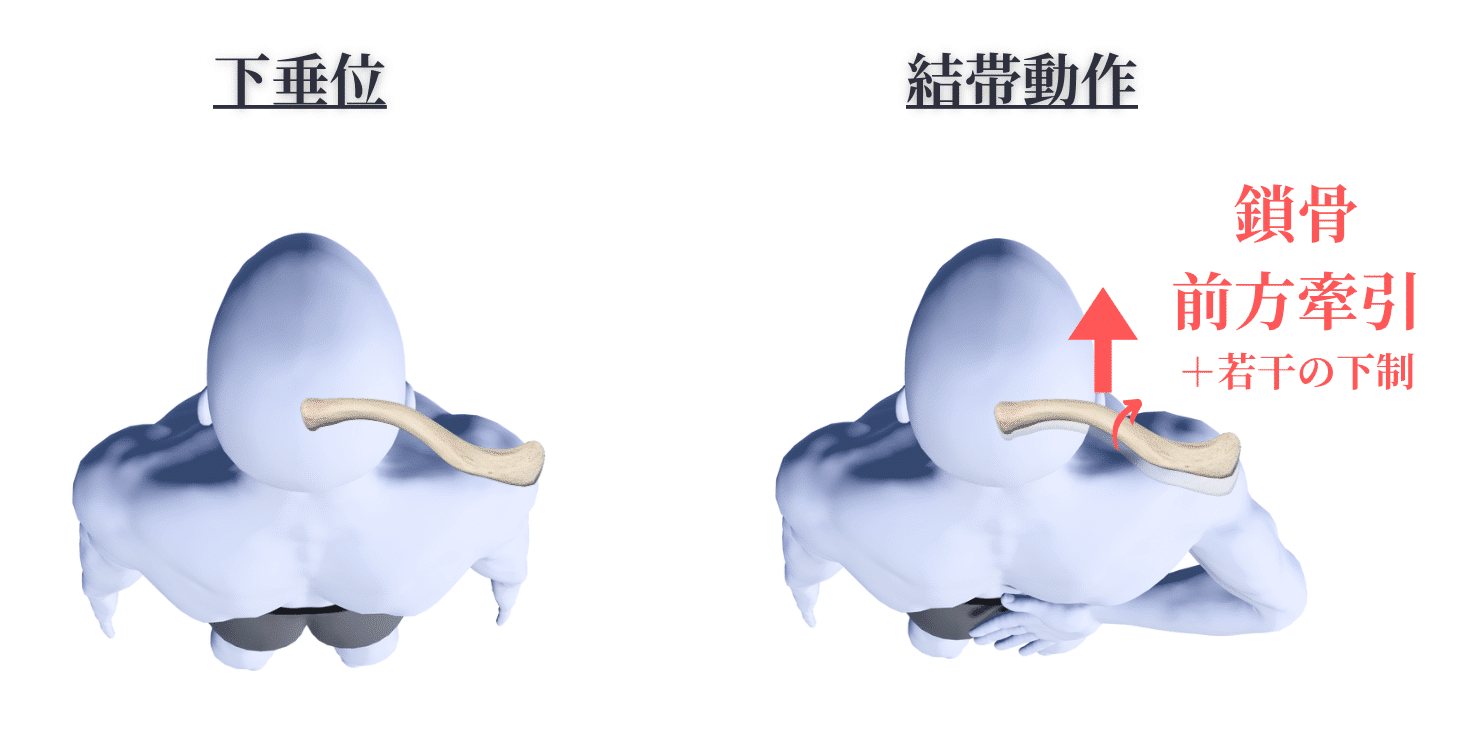

胸鎖関節(鎖骨)の運動

鎖骨は前方牽引と若干の下制をする¹²⁾とされています(図18)。

図18 結帯動作時の鎖骨運動

体幹の運動

上肢下垂位に比べて、PSIS、第3腰椎、第8胸椎の高位では体幹の対側回旋角度が大きい¹¹⁾と報告されています(図19、20)。

図19 結帯動作における体幹回旋角度の変化

11)のTable 2.より作成

図20 結帯動作における体幹対側回旋

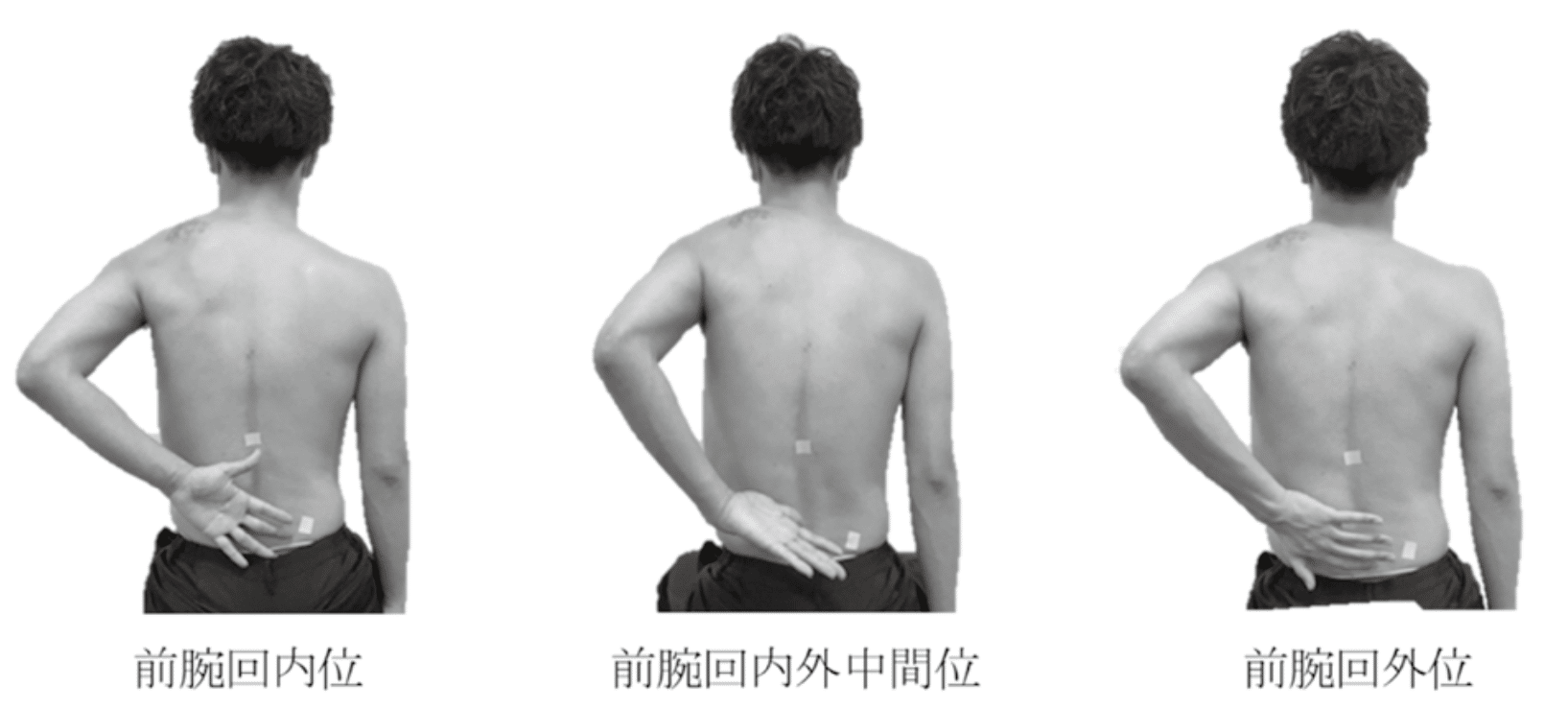

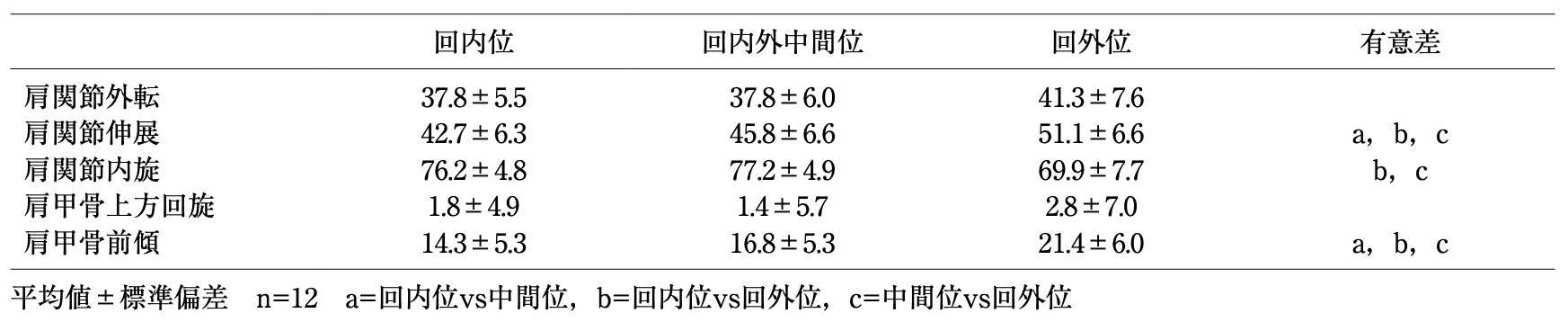

前腕回旋の影響

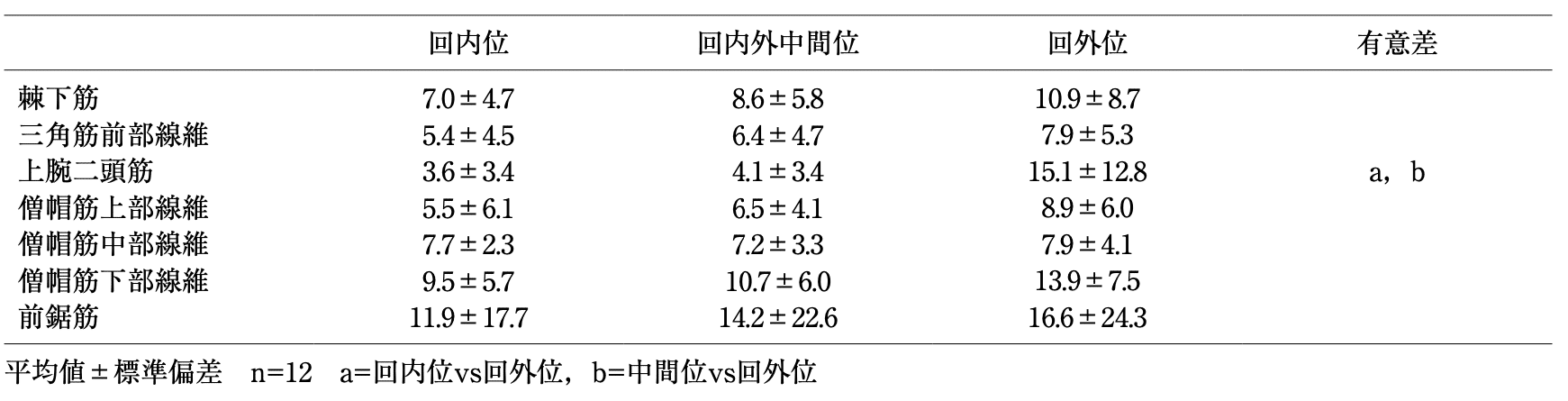

結帯動作において、前腕回内位に比べ回外位で、上腕二頭筋の筋活動、肩関節伸展角度、肩甲骨前傾角度の増大、肩関節内旋角度の減少を認めた²⁾と報告されています(図21、22、23)。

図21 前腕回旋位置が異なった結帯肢位保持課題

2)より画像引用

図22 各結帯肢位における関節角度

2)より画像引用

図23 各結帯肢位における筋電図積分値相対値

2)より画像引用

エプロンや下着着脱時といった前腕回外が必要となる結帯肢位の獲得には上腕二頭筋の筋活動や肩関節伸展・内旋、肩甲骨前傾角度の拡大が必要となる²⁾とされます。

結帯動作の筋活動

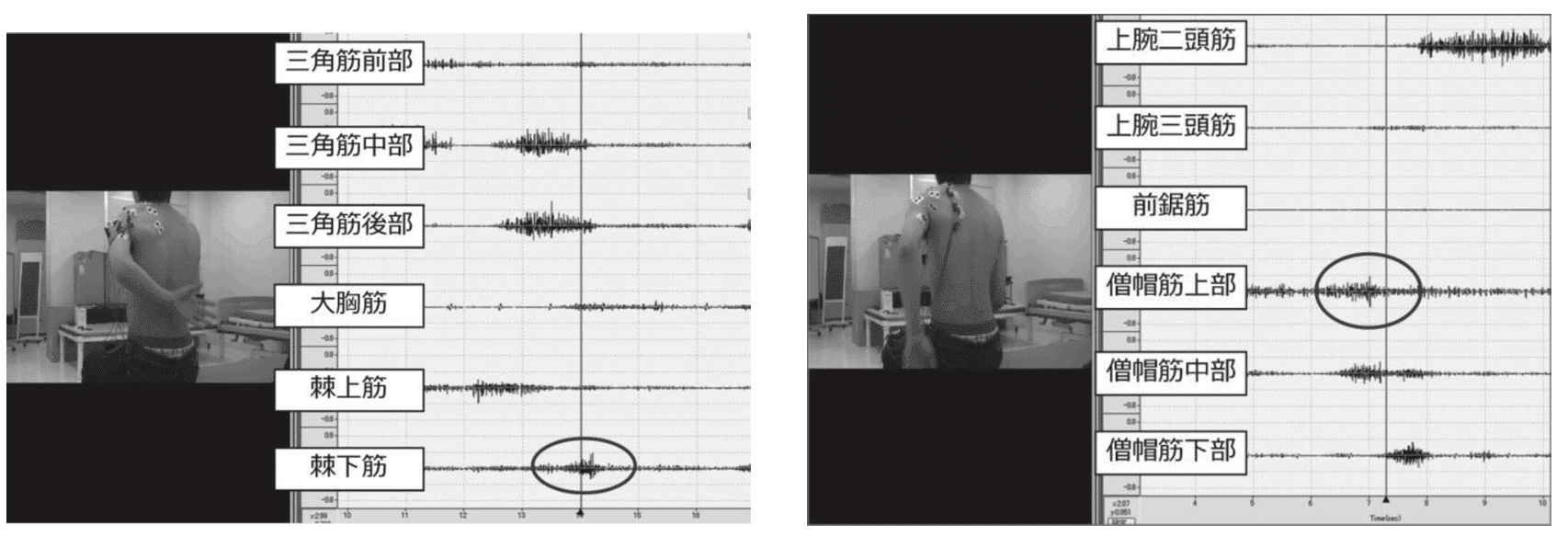

結帯動作の筋活動⁶⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾では、三角筋前部・中部・後部繊維、大胸筋、棘上筋、棘下筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋、前鋸筋、僧帽筋上部・中部・下部繊維の測定が行われています(図24、25、26)。

図24 結帯動作時の筋活動

6)より画像引用

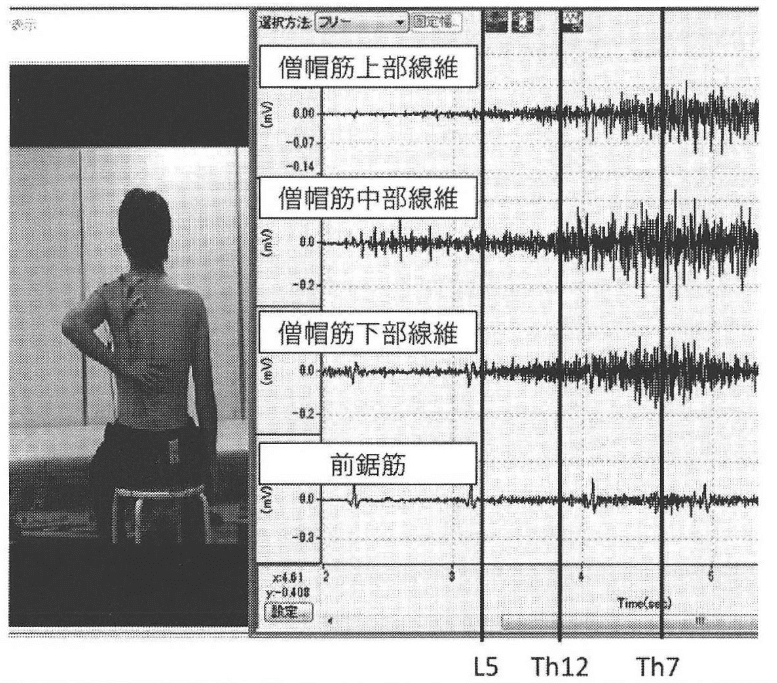

図25 外転パターンの肩甲骨周囲筋の筋活動

10)より画像引用

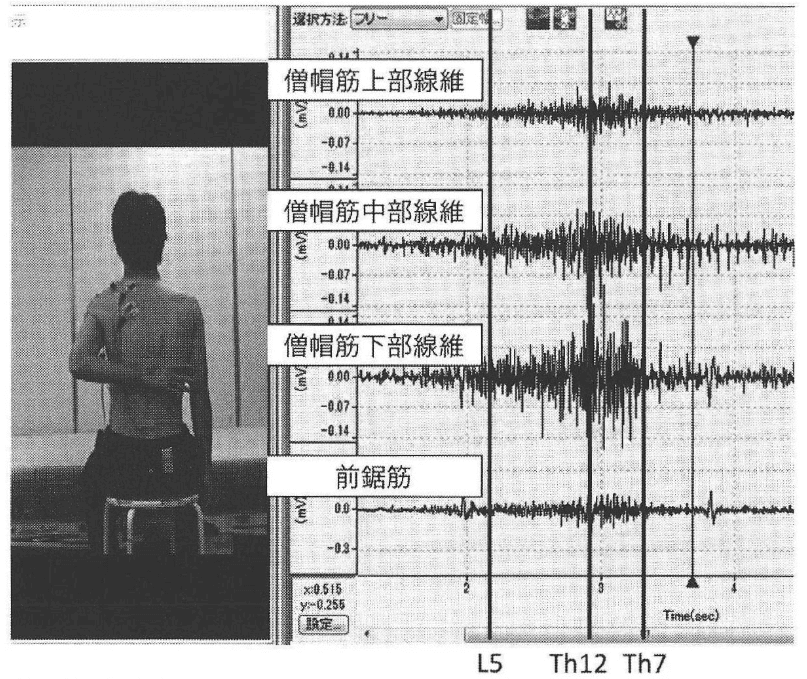

図26 内転パターンの肩甲骨周囲筋の筋活動

10)より画像引用

棘下筋は、肩関節内旋運動が強く生じる時期に筋活動が生じており、強く伸長されながらも内旋運動を制御している⁶⁾と考えられています。

僧帽筋は、結帯動作を行う初期(手を背中に回す段階)では、上部繊維が活動し、その後、手を脊柱に近づける段階で僧帽筋中部の活動が生じる。その頃には僧帽筋上部の活動は減弱している。さらに、手を上方に持っていく段階で僧帽筋下部の活動が生じる⁶⁾とされます。

外転パターンでは、下垂~第7胸椎で、僧帽筋上部線維、僧帽筋中部線維、僧帽筋下部線維、前鋸筋の筋活動は常に増大を認めた⁹⁾とされます。

内転パターンでは、下垂~第12胸椎で僧帽筋上部線維の筋活動増大を認めたが、第12胸椎~第7胸椎で筋活動が減弱することを確認した⁹⁾と報告されています。

外転パターンに比べて内転パターンは、肩甲骨周囲筋の筋活動が多く必要ではない¹⁰⁾とされます。

参考・引用文献一覧

1)白井孝尚; 井尻朋人; 鈴木俊明. 結帯動作に対する僧帽筋上部線維の影響─ 電気刺激を用いて─. 理学療法科学, 2021, 36.3: 433-437.

2)白井, 孝尚; 井尻, 朋人; 鈴木, 俊明.:結帯肢位における肩関節運動と肩関節周囲筋の筋活動 ─前腕回旋位置に着目して─. 日本臨床作業療法研究, 8, 2021, pp. 72-76.

3)高見武志, et al. 結帯動作における肩甲骨周囲筋群の筋活動について. 関西理学療法, 2011, 11: 65-70.

4)三浦雄一郎; 福島秀晃. 肩関節運動機能と ADL の関連性. 関西理学療法, 2008, 8: 25-34.

5)鈴木加奈子; 塩島直路. 結帯動作における体幹前傾制限が肩甲骨の動きと指椎間距離に及ぼす影響. 理学療法科学, 2021, 36.3: 369-373.

6)井尻朋人. 肩に関する動作の解釈. 関西理学療法, 2016, 16: 13-17.

7)本田俊介, et al. 1025 結帯動作について: Motion Capture を用いた 3 次元的解析 (理学療法基礎系 47). 理学療法学, 2004, 31.2: 513.

8)高見武志, et al. 結帯動作における肩甲骨周囲筋群の筋活動について. 関西理学療法, 2011, 11: 65-70.

9)白井孝尚; 井尻朋人; 鈴木俊明. 結帯動作方法の違いによる肩甲骨運動と肩甲骨周囲筋の筋活動. The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine, 2020, 57.12: 1197-1203.

10)白井孝尚. 結帯動作時の肩甲骨運動と筋活動について. Sportsmedicine: media of communication for sportsmedicine people= 月刊スポーツメディスン: スポーツ医科学をわかりやすく伝える専門誌, 2018, 30.9: 29-31.

11)Suzuki, Kanako, Fumiko Kamijo, and Naoya Nishinaka. "Changes in scapular and trunk angles and postural control during right–left hand-behind-back movement." Journal of Physical Therapy Science 36.9 (2024): 564-570.

12)宇都宮初夫:関節内運動学ー4D-CTで解き明かす.株式会社南江堂,2021.